導入:「撮りたい瞬間」を逃し続けた、かつてのAF

少し前の一眼レフカメラを使ったことがある方なら、誰もが一度は経験したことのある、あの“もどかしさ”を覚えているかもしれません。

ファインダーを覗いて撮影する際は、一瞬で「パシッ!」とピントが合うのに、カメラの背面にある液晶画面を見ながら撮影する「ライブビュー」モードに切り替えた途端、AFは「ジー…、ジー…」と音を立てながら、ピントが前後に行ったり来たり。特に動画撮影中のAFは、実用にはほど遠いものでした。

なぜ、同じカメラなのに、これほどまでにAFの性能に天と地ほどの差があったのでしょうか?

この、一眼レフが長年抱えてきた構造的なジレンマを、「すべての画素に、2つの役割を与える」という、まさに発想の転換で解決したのが、キヤノンが開発した「デュアルピクセルCMOS AF」です。今回は、カメラの歴史を変えたとまで言われる、この技術の天才的な仕組みに迫ります。

ピックアップ記事の要約:すべての画素が、AFセンサーになる日

今回解説のベースとするのは、ITmedia NEWSに掲載された、キヤノンのデジタル一眼レフ『EOS 70D』の発表に関する記事です。

この記事が報じた最大のニュースは、イメージセンサーに搭載された全ての画素が、撮像(絵を作ること)と、高速なオートフォーカスの両方を同時に行えるという、新技術「デュアルピクセルCMOS AF」の搭載でした。

これにより、一眼レフが構造的に苦手としてきた、液晶画面を使った撮影(ライブビュー撮影)や動画撮影において、ファインダー撮影時に匹敵する、非常に高速でスムーズなオートフォーカスが初めて可能になったのです。これは、一眼レフの“弱点”が“強み”に変わった、歴史的な瞬間でした。

第1章:一眼レフが抱えた「2つの顔」 – なぜライブビューのAFは遅かったのか

デュアルピクセルCMOS AFの革命性を理解するためには、まず、なぜ従来の一眼レフが「ファインダー撮影」と「ライブビュー撮影」で、全く異なるAF性能しか発揮できなかったのかを知る必要があります。実は、カメラ内部では、全く別の2つのシステムが動いていたのです。

システム① 位相差AF(ファインダー撮影用):速くて賢い「専門家」

ファインダーを覗いている時、カメラは「位相差AF」という方式でピントを合わせています。

これは、レンズを通った光の一部を、ミラーで反射させて、カメラの底にある「専用のAFセンサー」へと導きます。この専用センサーは、入ってきた光を2つの画像に分割し、そのズレ(位相差)を瞬時に計測します。

2つの画像がどれだけズレているかを計算することで、「ピントが手前にズレているのか、奥にズレているのか」そして「あと、どれだけレンズを動かせばピントが合うのか」を、一回の計算で正確に割り出すことができます。これが、位相差AFが圧倒的に高速で、動く被写体にも強い理由です。

しかし、この方式は、光を導くためのミラーが定位置にあることが前提のため、ミラーを跳ね上げてしまうライブビュー撮影や動画撮影中は、一切機能しません。

システム② コントラストAF(ライブビュー撮影用):遅くて不器用な「探偵」

一方、液晶画面で撮影するライブビューモードでは、ミラーが上がっているため、専用のAFセンサーは使えません。代わりに、映像を映し出すための「イメージセンサー」そのものを使ってピントを合わせます。これが「コントラストAF」です。

この方式は、画像の「コントラスト(明暗差)が最も高くなる点 = ピントが合っている点」という原理を利用します。カメラは、レンズを少し動かしては「コントラストは上がったか?下がったか?」を確認し、また少し動かす…という動作を繰り返します。

この、山登りのように、頂上を探して行ったり来たりする動作が、あの「ジー、ジー」という“ピントが迷う”動きの正体です。確実ではあるものの、原理的に時間がかかり、特に動画撮影では非常に不格好な映像になってしまうという、致命的な弱点を抱えていました。

第2章:天才的な発想 – 「1つの画素に、2つの目を持たせる」

「ライブビューでも、位相差AFの速さが使えないか?」

この課題に対し、キヤノンが導き出した答えは、極めて独創的でした。

「専用のAFセンサーを別に置くのではなく、イメージセンサーの全画素を、AFセンサーにしてしまえばいい」

その実現のために開発されたのが、画素の構造そのものを変える「デュアルピクセル」技術です。

従来のイメージセンサーでは、1つの画素(ピクセル)は、光を電気信号に変える「フォトダイオード」という素子を1つだけ持っていました。

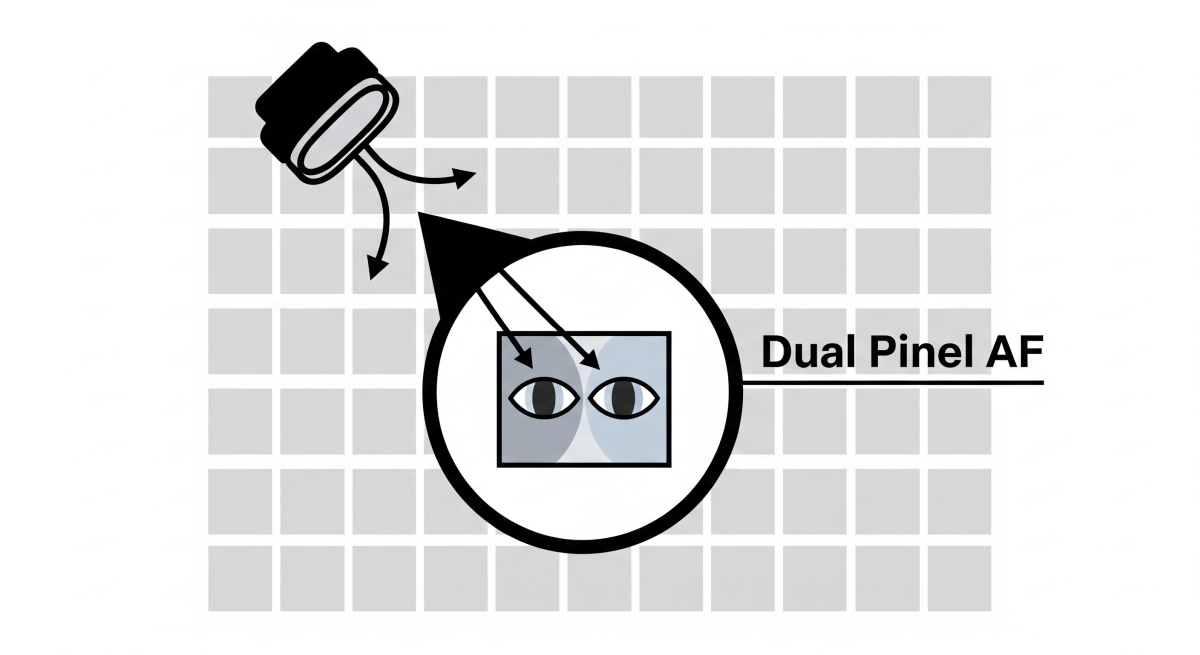

それに対し、デュアルピクセルCMOSセンサーでは、なんと1つの画素の中に、独立した2つのフォトダイオードを搭載したのです。

これは、いわば、すべての画素が「左目」と「右目」を持つようなものです。

第3章:1画素がこなす2つの仕事 – デュアルピクセルCMOS AFの魔法

この「2つの目を持つ画素」は、どのようにして「撮像」と「AF」という2つの全く異なる仕事を、完璧に両立させるのでしょうか。

仕事①:超高速オートフォーカス(位相差AF)

ピントを合わせる際、カメラは画素の中にある「左目(フォトダイオードA)」からの信号と、「右目(フォトダイオードB)」からの信号を、別々に読み出します。

これにより、センサー全体で、わずかに視差(パララックス)のある2つの画像が同時に得られます。カメラは、この2つの画像のズレを比較することで、ファインダー撮影時の「専用AFセンサー」と全く同じ原理で、瞬時にピントのズレの方向と量を計算できるのです。

「探す」のではなく「計算する」ため、コントラストAFのような迷いは一切ありません。そして、これがセンサー面のほぼ全域で行われるため、画面のどこに被写体がいても、高速なAFが可能になります。

仕事②:高画質な写真・映像の生成

そして、一度ピントが合えば、この2つの目は1つになります。

写真を撮影する瞬間、カメラは「左目」と「右目」の2つのフォトダイオードから得られた信号を合算し、1つの画素として扱います。

これにより、画素の一部をAF専用として犠牲にする従来技術とは異なり、画質の低下が一切ありません。 すべての画素が、撮像のために100%の能力を発揮します。

まさに、AFの時は2つのセンサーとして働き、撮影の時は1つの画素に戻るという、究極の二刀流を実現したのです。

まとめ:弱点を克服した技術が、新しい表現を生んだ

今回のニュースから見えてくるポイントをまとめましょう。

- かつての一眼レフは、高速な「位相差AF(ファインダー用)」と、低速な「コントラストAF(ライブビュー用)」という2つのAF方式を使い分けており、後者の遅さが動画撮影の大きな壁となっていた。

- キヤノンの「デュアルピクセルCMOS AF」は、1つの画素に2つの独立したフォトダイオードを搭載するという画期的な構造を採用した。

- AF時は、この2つのフォトダイオードが「位相差センサー」として機能し、高速AFを実現。撮影時は、信号を合算して1つの高品質な画素として機能するため、画質劣化がない。

- この技術により、一眼レフは動画撮影やライブビュー撮影という弱点を克服し、今日のミラーレスカメラに繋がる、スムーズなAF表現を誰もが手軽に使えるようになった。

デュアルピクセルCMOS AFは、単なるAFの高速化に留まりませんでした。それは、一眼レフカメラで「本格的な映像作品を撮る」という新しい文化を切り拓き、多くのクリエイターに新たな表現の可能性を与えたのです。

「できない」ことを構造のせいにするのではなく、その構造の最小単位である「画素」の定義そのものを変えることで問題を解決する。この技術は、困難な課題に対する、エンジニアリングの美しい解答例と言えるでしょう。

参考記事

[1] キヤノン、”全部の画素がAFセンサー”な「デュアルピクセルCMOS AF」をEOS 70Dに搭載 – ITmedia NEWS

コメント