はじめに:光が拓く、次世代AIコンピューティングの地平

人工知能(AI)の進化は、私たちの社会に革命的な変化をもたらす一方で、その裏側では深刻な課題が進行しています。AIモデルの巨大化と複雑化に伴い、学習と推論に必要な計算リソースと消費電力は爆発的に増大しており、データセンターのエネルギー問題は技術革新のボトルネックとなりつつあります 1。この「計算の壁」を乗り越えるため、既存の電子計算機とは根本的に異なるアプローチが求められています。

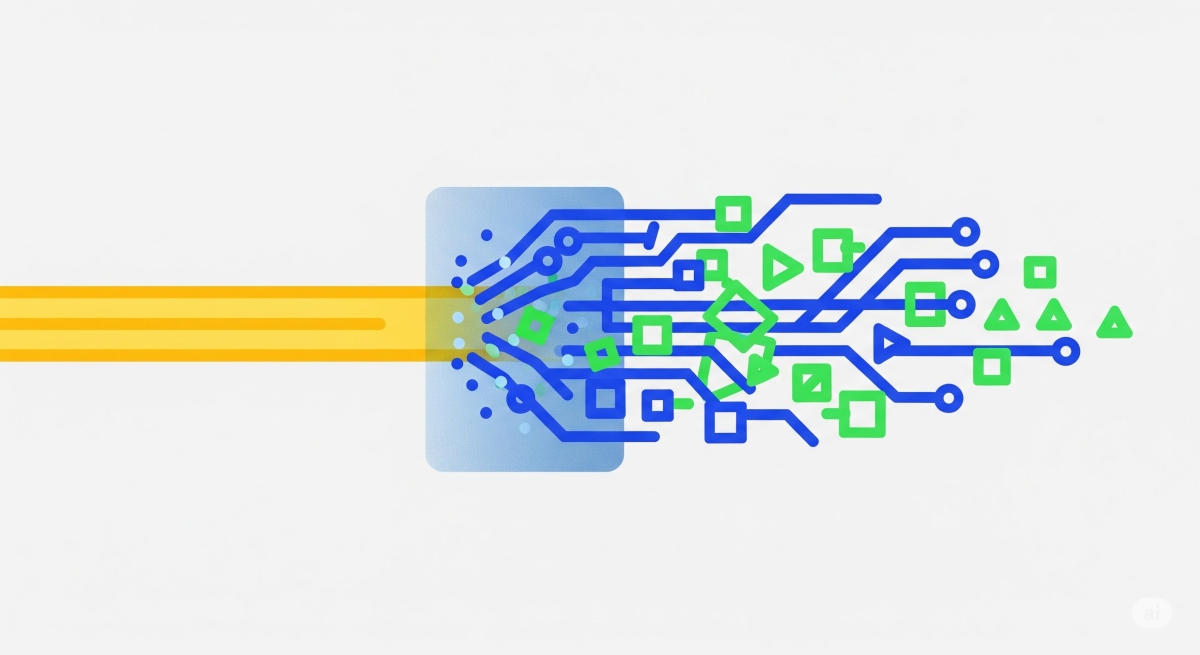

その最も有望な候補の一つが、電子の代わりに光子(フォトン)を情報の担い手とする「光コンピューティング」です 3。光は、その高速性、並列性、そしてエネルギー効率の高さから、次世代の計算基盤として大きな期待を集めています。

本記事では、この光コンピューティングの領域で発表された画期的な研究論文「Optical next generation reservoir computing」4を基に、物理現象そのものを計算リソースとして活用する新しいAIアーキテクチャ、「光学的次世代リザーバーコンピューティング(Optical NGRC)」について深く掘り下げます。

この記事を通じて、以下の点を理解できるようになるでしょう。

- 従来のAI手法とは一線を画す「リザーバーコンピューティング(RC)」の基本概念。

- その進化形である「次世代リザーバーコンピューティング(NGRC)」の強力な原理と、それが抱える課題。

- 光の散乱という物理現象が、NGRCの課題をいかにしてエレガントに解決し、計算を「実行」するのか、その驚くべきメカニズム。

- この新技術がもたらす具体的な性能向上と、将来のAI技術やビジネスに与えるインパクト。

これは単なる学術的な成果の解説ではありません。AIの未来を左右する可能性を秘めた、物理学と情報科学の融合が織りなす最先端の知見への招待状です。

第1章:リザーバーコンピューティングの基本原理

光学的NGRCを理解するためには、まずその基礎となる「リザーバーコンピューティング(RC)」の概念を把握する必要があります。RCは、時系列データのような時間的なパターンを持つ情報を処理することを得意とする、リカレントニューラルネットワーク(RNN)の一種です 5。

従来のRNNでは、ネットワーク内のすべての結合重みを、誤差逆伝播法(BPTT)のような計算コストの高いアルゴリズムを用いて、時間をかけて学習させる必要がありました 7。これは、特に深いネットワークにおいて勾配消失・爆発といった問題を引き起こしやすく、学習の安定性を損なう一因となっていました。

RCは、この問題を画期的な方法で回避します。その核心は、ネットワークを2つの部分に明確に分離する点にあります 8。

- リザーバー(Reservoir): ネットワークの中核をなす部分で、多数のニューロンが固定されたランダムな重みで相互に結合されています。この部分は一切学習されません。入力された時系列データは、このリザーバーの複雑な内部ダイナミクスによって、高次元の特徴空間へと非線形に変換されます。過去の入力の「反響(エコー)」がリザーバーの状態として保持されることで、時間的な文脈が捉えられます。

- リードアウト(Readout): リザーバーの高次元な状態を受け取り、最終的な出力を生成する単純な層です。学習対象となるのは、このリードアウト層の重みのみです。リザーバーによって線形分離可能になった特徴空間から目的のパターンを抽出するため、学習は単純な線形回帰などで高速かつ安定的に行うことができます 7。

この「リザーバーは固定し、出力層のみを学習する」というアプローチは、RCの最大の利点です。学習コストを劇的に削減すると同時に、リザーバーのランダム性が持つ「普遍的な特徴抽出能力」を活用できます。

さらに重要なのは、このアーキテクチャが「ハードウェア非依存」である点です。リザーバーに求められるのは「十分な複雑さを持つダイナミクス」だけであり、これは光の散乱、流体の動き、スピントロニクス素子など、自然界に存在する様々な物理現象が本質的に備えている特性です 6。これにより、RCは物理的なシステムをそのまま計算機として利用する「物理コンピューティング」への扉を開いたのです。

第2章:NGRC – リザーバーの「次世代」たる所以

リザーバーコンピューティングは非常に効率的ですが、その性能はランダムに生成されたリザーバーの特性に偶然依存するという「ブラックボックス」的な側面を持っていました 11。この点を改善し、性能と解釈可能性を飛躍的に向上させたのが「次世代リザーバーコンピューティング(NGRC)」です 12。

NGRCの核心的なアイデアは、ランダムなリザーバーを完全に排除し、代わりに時間遅延した入力信号の多項式特徴量を決定論的に生成して、それをリザーバー状態として直接利用することにあります 4。

具体的には、ある時刻tの入力utだけでなく、過去の入力$u_{t-1}, u_{t-2},…$も利用します。そして、これらの線形項(例:ut,ut−1)に加えて、二乗項(ut2,ut−12)や交差項(utut−1)といった非線形な多項式を体系的に作り出し、それらを一つの長いベクトル(特徴ベクトル)として扱います。これがNGRCにおける「リザーバー状態」となります。

この変更は、驚くべき利点をもたらしました。

- 性能向上: 多くの動的システムは、その振る舞いを多項式でよく近似できるため、NGRCは従来型RCよりも遥かに高い予測精度を達成します。

- 効率化: ランダムなリザーバーを駆動するための長い「ウォームアップ」期間が不要になり、学習に必要なデータ量も大幅に削減できます 11。

- 解釈可能性: ブラックボックスがなくなったことで、どの特徴量(どの多項式項)が予測に寄与しているかを分析しやすくなりました。

しかし、この強力なNGRCには、デジタル計算機上で実装する際に看過できない、ある種のパラドックスが存在します。それは「組み合わせ爆発」によるスケーラビリティの問題です。

入力データの次元数や、考慮する多項式の次数が増えるにつれて、生成すべき特徴ベクトルの長さは組み合わせ的に増大します 4。例えば、本研究で扱われたKuramoto-Sivashinsky(KS)方程式のような高次元システムでは、2次の多項式までを考慮するだけで、デジタルNGRCは8,000を超える特徴量を明示的に計算・保持する必要に迫られます 4。これは、NGRCが解決しようとしている大規模な問題に対して、その計算自体が新たなボトルネックとなり得ることを意味します。

アルゴリズムとしては優れているものの、その物理的な実装、特に大規模問題への適用には大きな壁が存在したのです。

第3章:光学的NGRCの実装:散乱光が計算を担うメカニズム

今回取り上げる論文は、NGRCが抱えるスケーラビリティのパラドックスを、光の物理現象を利用して見事に解決する手法を提示しました。その核心は、光散乱プロセスがNGRCの多項式特徴量生成を「物理的に」「暗黙的に」実行するという点にあります。

実験セットアップ

この「光学的NGRC」のシステム構成は、概念的には非常にシンプルです 4。

- 光源: 連続波レーザー。

- 入力エンコーダ: 空間光変調器(SLM)と呼ばれるデバイスで、入力データutと時間遅延入力$u_{t-1}$の値を、レーザー光の各点の「位相」に書き込みます。

- 計算コア: すりガラスのようなランダムな凹凸を持つ散乱媒体。

- 検出器: 高感度カメラ(CMOSセンサー)。

光が計算するプロセス

このシステムで計算が行われるプロセスは、物理法則そのものです。

- 位相エンコーディング: SLMに入力utが与えられると、光の電場は$exp(iu_t)$という形に変換されます。これは、入力値が光の波のズレとして表現されることを意味します。

- 線形混合: 位相が変調された光が散乱媒体を通過すると、無数の光路に分かれて複雑に混ざり合います。このプロセスは線形であり、光学的にはランダムな複素行列$W_{in}を乗じることに相当します。時間遅延入力u_{t-1}も同様に、別の行列W_{in2}$によって混合されます。

- 干渉と強度検出: 散乱媒体を透過した光は、最終的にカメラのセンサー面に到達します。センサーの各ピクセルは、そこに到達した複数の光波が干渉し合った結果の「強度」を測定します。光の強度は、電場の振幅の2乗(∣E∣2)で決まります。

この一連のプロセスを数式で表現すると、カメラで測定されるリザーバー状態$r_{t+1}$は以下のようになります 4。

rt+1=∣Win1exp(iut)+Win2exp(iut−1)+b∣2

この式こそが、光学的NGRCの魔法の源泉です。この$exp(ix)$という関数をテイラー展開すると、$1 + ix – x^2/2! -…$というように、xの全ての次数の多項式項が含まれていることがわかります。そして、最終的に絶対値の2乗を取ることで、これらの項が相互に掛け合わされます。

結果として、カメラの各ピクセルが測定する光の強度$r_{t+1}$は、入力$u_t$と$u_{t-1}$の線形項、二乗項、交差項、さらにはより高次の項までが、物理システム固有の重み(行列$M_s$)で足し合わされたものとして、自然に生成されるのです 4。

rt+1≈Ms⋅T

デジタル計算機で膨大なコストをかけて行っていた「多項式特徴量の生成」という処理が、光が散乱体を通過し、カメラで検出されるという、わずか一瞬の物理プロセスによって、並列かつほぼゼロエネルギーで完了します。NGRCの組み合わせ爆発の問題は、光の並列性によって解消されたのです。これは、物理法則を一種の「アナログ・コプロセッサ」として利用する、極めて洗練された計算手法と言えるでしょう。

第4章:性能実証:カオス予測における圧倒的な優位性

この光学的NGRCの有効性を実証するため、論文ではカオスシステムの予測という、極めて困難なベンチマークタスクが実施されました。

タスク1:ローレンツ・アトラクタの予測

気象モデルの簡略版としても知られるローレンツ63システムの予測では、光学的NGRCは優れた短期予測性能(NRMSE=0.0971)を達成しました。さらに重要なのは、長期間の自律走行においても、カオスシステム特有の統計的性質、いわゆる「気候(climate)」を正確に再現できたことです 4。これは、システムが単に短期的な軌道を模倣するだけでなく、その背後にある力学系の本質を捉えていることを示唆します。

タスク2:時空間カオス(KS方程式)の予測

より複雑で大規模な時空間カオスであるKuramoto-Sivashinsky(KS)方程式の予測タスクにおいて、光学的NGRCの真価が発揮されました。このタスクでは、先行研究である従来型の光RC(散乱媒体を利用)との直接比較が行われ、その差は歴然でした 4。

| 評価指標 | 従来型光RC (ref. 37) | 光学的NGRC (本研究) | 改善点 |

|---|---|---|---|

| 対象タスク | KS時空間カオス予測 | KS時空間カオス予測 | – |

| 学習ステップ数 | 90,500 | 6,000 | 約93%削減 |

| 予測可能時間 | 約2.5リアプノフ時間 | 約4.0リアプノフ時間 | 約60%向上 |

| ハイパーパラメータ数 | 多い | 少ない | 簡素化 |

学習に必要なデータ量が10分の1以下に削減されたにもかかわらず、予測精度(予測可能時間)が大幅に向上している点は特筆に値します。これは、光学的NGRCが生成する特徴空間が、従来型のランダムなリザーバーよりも遥かにタスクに適しており、本質的であることの証左です。学習問題そのものがより容易になり、少ないデータからでも効率的に解を見つけられるようになったのです。

タスク3:リザーバー・オブザーバー

実世界の多くのシステムでは、全ての状態変数を観測することはできません。この「観測者(Observer)」タスクは、限られた観測データから、観測されていない未知の変数を推測する能力を試すものです。光学的NGRCは、このタスクにおいても、標準的なデジタル補間手法であるスプライン補間を一貫して上回る性能を示しました 4。これは、産業プラントの異常検知や複雑な金融市場の動態分析など、部分的な情報から全体像を把握する必要がある実用的な応用への大きな可能性を示しています。

結論:光NGRCが切り拓く未来とビジネスインパクト

本研究で実証された光学的NGRCは、単なる新しい計算手法に留まらず、AIハードウェアの未来を指し示す重要なマイルストーンです。

技術的な展望

この研究は、物理現象を計算に利用する上で、新たな地平を切り拓きました。それは、物理システムを単なるランダムな「ブラックボックス」として扱うのではなく、その既知の物理法則(光の干渉と二乗検出)を、特定の計算タスク(多項式特徴生成)を高速化する「構造化されたコプロセッサ」として活用するアプローチです。

今後の技術的な課題としては、SLMやカメラ、リードアウト層の学習といったデジタル部分を統合し、システム全体をオンチップで実現する「全光学的実装」が挙げられます 4。また、このアーキテクチャを積層して「深層NGRC」を構築したり、空間的に分割して「並列NGRC」を実装したりすることで、さらに高度な情報処理が可能になると期待されます 4。

ビジネスインパクトと未来

AIの計算需要が指数関数的に増大する現代において、本技術は極めて大きなビジネスインパクトを持ちます。

- データセンターのエネルギー効率化: 光計算は、電子計算に比べて桁違いにエネルギー効率が高い可能性があります。光学的NGRCのような専用ハードウェアは、AI推論の電力コストと冷却コストを劇的に削減し、データセンターのTCO(総所有コスト)を大幅に改善する可能性があります 14。

- 超高速リアルタイム処理: 金融市場の超短期予測、リアルタイムの気象シミュレーション、複雑な製造プロセスの最適制御など、従来のコンピュータでは間に合わなかった時間スケールでの動的システム分析が可能になります。

- エッジAIの進化: 低消費電力で高性能な計算が可能になるため、自動運転車、ドローン、スマートセンサーなど、リソースが限られたエッジデバイス上での高度な時系列データ処理が現実のものとなります。

市場予測では、光プロセッサ市場は2030年代初頭には数十億ドル規模に達すると見込まれており、AIの性能要求がこの成長を牽引することは間違いありません 15。

光学的NGRCは、将来の計算機アーキテクチャが、汎用的なCPU/GPUと、特定のタスクに特化した物理コプロセッサ群が協調して動作する「ヘテロジニアス・コンピューティング」へと向かう未来を予感させます。光の散乱という、ありふれた物理現象の中に、次世代AIを駆動する鍵が隠されていたのです。この研究は、その扉を開くための、確かな一歩と言えるでしょう。

参考記事

Wang, H., Hu, J., Baek, Y. et al. Optical next generation reservoir computing. Light Sci Appl 14, 245 (2025). https://doi.org/10.1038/s41377-025-01927-6

コメント