第1部:照明技術の新たなフロンティア

1.1. はじめに:理想的な点光源と単純な曲面の先へ

現代の光学システムは、自動車照明の小型化、AR/VRヘッドセットのようなコンシューマーエレクトロニクス、そしてマシンビジョンのような産業システムに至るまで、あらゆる分野で小型化、高性能化、高効率化という強い要求に直面しています 1。この潮流の中心にあるのが「自由曲面光学」です。従来の球面や非球面レンズとは異なり、回転対称性を持たない複雑な曲面を指します。その最大の利点は、より少ない光学部品で複雑な配光パターンを実現し、システム全体の小型化と軽量化を可能にする点にあります 1。

しかし、この強力な技術には大きな課題が伴います。それは、現実世界の光源、特にLEDのような、ゼロではない面積と有限の放射角を持つ「拡張光源」に対して、いかにしてこの複雑な曲面を精密に設計するかという問題です 5。従来の多くの設計手法は、光源を理想的な「点」と見なすことで成り立っていましたが、この仮定は現実の製品開発において、もはや通用しなくなりつつあります。

1.2. エタンデュの壁:現実世界の光が持つ不可避の物理法則

拡張光源の設計がなぜこれほどまでに困難なのかを理解するには、非結像光学における基本原理である「エタンデュ(Étendue)」を理解する必要があります。エタンデュは光学系のスループットとも呼ばれ、光が通過する面積とその光が広がる立体角の積として定義される物理量です 7。微小なエタンデュ

dUは、媒質の屈折率をn、面積要素をdA、立体角要素をdΩ、光線の傾き角を$\theta$として、dU=n2cos(θ)dAdΩと表されます 7。

そして、光学における熱力学第二法則にもなぞらえられる極めて重要な法則が「エタンデュの保存則」です。これは、吸収や散乱のない理想的な光学系において、エタンデュは決して減少しない、つまり、光源よりも光を「一点に集中させる(輝度を高める)」ことはできない、という原理を意味します 7。

この法則こそが、拡張光源を用いた小型光学系の設計を根本的に難しくしている要因です。多くの旧来の設計手法が依存してきた「点光源仮定」は、本質的にエタンデュをゼロと見なす近似に他なりません 5。しかし、光学部品に対する光源のサイズが無視できないほど大きい小型システムでは、この近似は完全に破綻し、光のぼやけや不正確な配光パターンといった問題を引き起こします。本稿で解説する論文の動機は、まさにこの欠陥のある仮定を捨て去り、光源の物理的な大きさと広がりを直接的に扱う新しい方法論を確立することにあります 5。

この物理法則は、単なる学術的な概念に留まりません。エタンデュは光学設計問題の境界条件を定め、ひいては製品の経済的実現性を左右する根源的な要因となります。例えば、安価で大きなLEDチップ(大きなエタンデュ)から、極めて細いビーム(小さなエタンデュ)を生成しようとすると、両者のエタンデュが一致しないため、原理的に大きなエネルギー損失が発生します。市場が求める小型化 1 は、光学部品の面積

Aを小さくすることを意味し、エタンデュ保存則 7 に従えば、同じ光束量を通すためには角度の広がり$\Omega$を増大させなければなりません。これは、精密な光制御との間に直接的な矛盾を生み出します。したがって、旧来の手法がエタンデュを正確に扱えなかったことは、市場が要求する小型・高効率な製品開発における直接的なボトルネックでした。本論文の手法は、光源の寸法を設計モデルに直接組み込むことで、この技術的かつ経済的な核心課題に正面から取り組むものなのです。

第2部:設計手法の比較分析

本論文が提案する手法の革新性を理解するためには、それ以前に存在したアプローチとその限界を把握することが不可欠です。

2.1. 既存技術の概観

論文中でも言及されているように、拡張光源向けの設計手法にはいくつかの系統が存在します 5。

- 照明最適化法: 性能評価関数(メリットファンクション)を定義し、その値が最適になるように曲面のパラメータを繰り返し変更していく探索的なアプローチです。評価には計算負荷の高いモンテカルロ光線追跡が多用され、設計時間と性能がトレードオフの関係にありました 5。

- フィードバック設計法: 点光源仮定で設計した初期形状に対し、拡張光源による誤差を「摂動」と捉え、その誤差を補正するように繰り返し形状を修正していく手法です。最適化法より高速に収束しますが、光源のサイズが無視できない小型システムでは誤差が大きくなり、精度が低下します 5。

- SMS法 (Simultaneous Multiple Surfaces): 2組の波面を2つの曲面で同時に結合させることで、原理的に完璧な光線制御を目指す手法です。特定の条件下では極めて強力ですが、任意の光源や目標配光に対して一般化することが難しいという課題がありました 5。

- テーラリング法: 目標配光から直接的に曲面形状を導出する手法で、非線形方程式系を解くアプローチなどが知られていますが、これもまた一般化が課題とされていました 5。

2.2. 各設計アプローチの比較

提案手法と従来法の特徴を以下の表にまとめます。この表は、各手法がどのような思想に基づき、どのような長所と短所を持つのかを明確に示しています。

表1:拡張光源向け自由曲面設計手法の比較

| 特徴 | 照明最適化法 | フィードバック設計法 | SMS法 | 提案手法(MA方程式系) |

|---|---|---|---|---|

| 基本原理 | メリット関数の最小化を目指す繰り返し探索(例:モンテカルロ法) 5 | 点光源設計からの摂動として誤差を繰り返し補正 5 | 2組の入出力波面を直接的に結合する幾何光学的構築 5 | 光源、曲面、目標を数学的に結びつける偏微分方程式(モンジュ・アンペール)系の直接的な数値解法 5 |

| 計算負荷 | 非常に高い(各繰り返しで光線追跡が必要) 5 | 中程度(最適化法より高速に収束) 5 | 高い(複雑な幾何学的構築) | 中〜高(PDEソルバーの効率に依存するが、一度の計算で解を導出) |

| 設計タイプ | 発見的・反復的(初期値やアルゴリズムに解が依存) | 反復的(解に向かって収束) | 構築的(光学原理から直接曲面を生成) | 直接的・決定的(数学モデルから一意に解が導かれる) |

| 設計精度 | 変数の数と最適化時間に依存。微細な制御が困難な場合がある | 小型システムでは「摂動」が大きくなり精度が低下 5 | 解ける特定の問題に対しては高精度だが、一般性に欠ける | 非常に高い(曲面の曲率と照度分布の関係を直接制御) |

| 一般性 | 高い(多くの問題に適用可能だが、最適解の保証はない) | 中程度(点光源設計の枠組みに束縛される) | 限定的(任意の光源・目標への一般化は「重大な挑戦」) 5 | 非常に高い(単一光源、アレイ光源、同軸/軸外、非ランバーシアン光源に適用可能) 5 |

この比較から、従来の手法が反復的、あるいは特定の条件下でのみ有効であったのに対し、本論文の手法が「直接的」かつ「汎用的」な解決策を提示していることがわかります。これは、設計思想におけるパラダイムシフトと言えるでしょう。

第3部:ブレークスルーの核心 – 直接的な数学的定式化

本研究の最大の貢献は、拡張光源の設計という複雑な物理問題を、解くことのできる明確な数学モデル、すなわちモンジュ・アンペール方程式系として定式化した点にあります。

3.1. 物質輸送から光の整形へ:モンジュ・アンペール方程式

モンジュ・アンペール(MA)方程式は、非常に強い非線形性を持つ2階の偏微分方程式です 13。その起源は「最適輸送問題」として知られる数学の分野にあります。これは、ある場所に積まれた砂山(物質の分布)を、最も効率的に別の場所の目標形状に移動させる(輸送する)方法を見つける問題です 13。

この問題と光学設計との間には、見事なアナロジーが成り立ちます。すなわち、「輸送される物質」が光源から発せられる光束(エネルギー)であり、「輸送計画」に相当するのが、その光束を目標の照度分布になるように方向付ける自由曲面です 11。MA方程式は、このアナロジーにおいて、光学曲面の局所的な曲がり具合(ガウス曲率)と、光源および目標面でのエネルギー分布を直接的に結びつける役割を果たします。

3.2. 論文の核心的手法:MA方程式系によるアプローチ

このMA方程式を拡張光源問題に適用するため、論文では独創的な多段階のアプローチが採用されています 5。

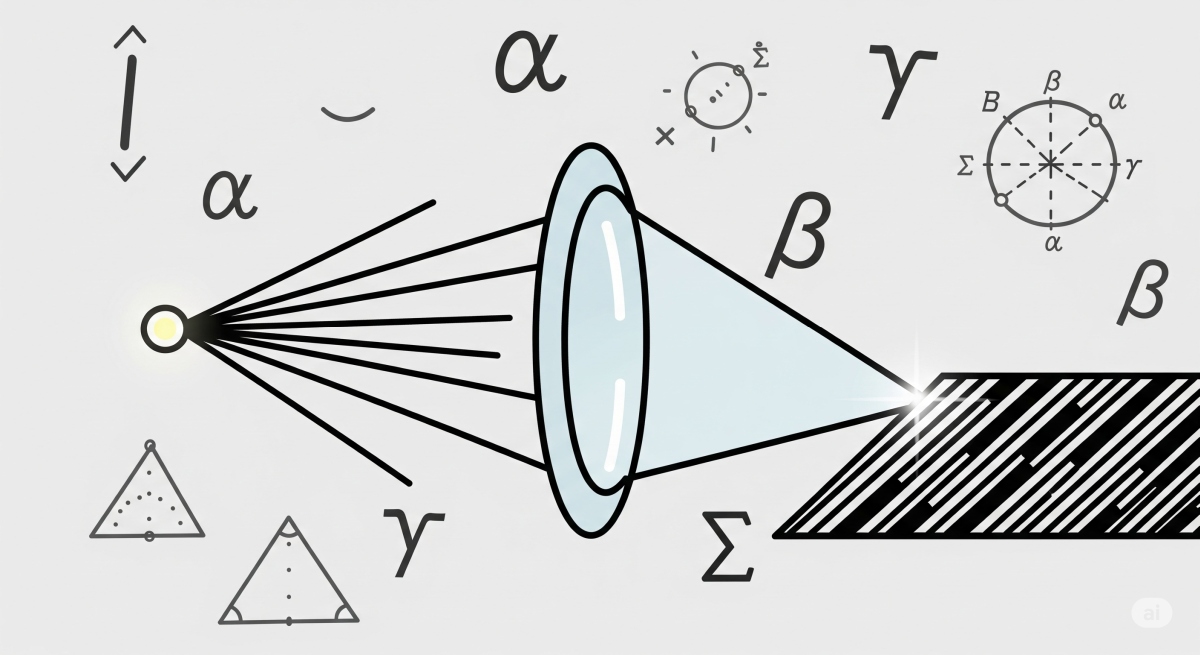

- 光源の離散化: まず、面積を持つ拡張光源を、M個の微小な「サブソース」の集合に分割します。各サブソースは、点光源として扱えるほど十分に小さいものとします(論文中 Fig. 1)。

- 照度の重ね合わせ: 目標面のある点における全照度は、これらM個すべてのサブソースからの照度の総和として計算されます(論文中 Eq. 7)。これが点光源設計との決定的な違いであり、もはや光学面の一点と目標面の一点が1対1に対応しないことを意味します。

- サブ問題への分解: 次に、目標とする全体の照度分布を、各サブソースの貢献度に応じて比例配分します(論文中 Eq. 8)。これにより、一つの複雑な拡張光源問題を、M個の相互に連成した「点光源ライクな」サブ問題の集合へと巧みに分解します。

- MA方程式系の定式化: 分解されたM個の各サブ問題に対して、曲面の2階微分(zxx, $z_{yy}$など)とそのサブソースが生成すべき目標照度とを結びつけるMA方程式を立てます(論文中 Eq. 9)。結果として、未知数である曲面形状を解に持つ、M元連立のMA方程式系が構築されます。

- 境界条件の設定: 最後に、光源の一番外側から出る光線が、目標パターンの境界にマッピングされるように非線形の境界条件を課します(論文中 Eq. 10)。これにより、生成される照明領域の輪郭が正確に制御されます。

3.3. 数理モデルから物理的なレンズへ

この抽象的な数学モデルを物理的なレンズ形状に変換するために、構築されたMA方程式系は「有限差分法」を用いて数値的に解かれます 5。これは、連続的な曲面を格子状の点の集合で近似し、MA方程式に含まれる偏微分を、隣接する格子点の高さ

zの差分で置き換える手法です。これにより、偏微分方程式系は、コンピューターで解くことのできる巨大な代数方程式系に変換されます。

この計算の最終的な出力は、自由曲面の座標値を示す点の集合(点群データ)です。このデータをもとにCADモデルが生成され、ダイヤモンド旋盤加工などの超精密加工技術によって物理的なレンズが製造されます 1。

この一連のプロセスは、光学設計のあり方を大きく変える可能性を秘めています。従来、特に最適化法を用いた設計では、優れた初期形状の選定やメリット関数の定義など、設計者の経験と直観、すなわち「アート」としての側面が強く求められました 5。しかし、MA方程式に基づくアプローチは、光源と目標という入力条件から、解である曲面形状を決定論的に導出する「サイエンス」としての性格が強いものです 13。これは、将来の光学設計ソフトウェアが、光源と目標パターンを入力するだけで最適な曲面を直接計算する「MAソルバー」を搭載する可能性を示唆しています。これにより、高度な光学設計がより多くの技術者にとって身近なものとなり、設計プロセス自体の自動化や、AI/機械学習との連携によるシステム全体の最適化といった、新たな地平が開かれるかもしれません。

第4部:応用、インパクト、そして未来への展望

本研究の真価は、その理論が現実世界でいかに機能し、どのようなインパクトをもたらすかにかかっています。

4.1. 計算から光子へ:検証と性能分析

論文では、提案手法の有効性を証明するために、2つの具体的な設計例が示されています 5。

- 設計例1(「Ω」文字パターン): 単一の角型LED光源を用い、円形の背景に「Ω」の文字を浮かび上がらせる照明パターンを設計しています。シミュレーション結果(論文中 Fig. 2)は、目標照度と極めて高い精度で一致しており、手法の正確性を示しています。特に、ガウス曲率の分布図(論文中 Fig. 2(d))は、この複雑なパターンを生成するために曲面上でいかに微細な曲率変調が行われているかを可視化しており、点光源設計とは本質的に異なる解が得られていることを明らかにしています。

- 設計例2(歯車パターンとLEDアレイ): 複数のLEDを配列した、より現実的な光源構成を扱っています。この例は、LED間の隙間まで考慮した精密な設計が可能であることを示しており、アレイ全体を単一の大きな光源として近似する単純なアプローチでは達成できない高い性能を実証しています(論文中 Fig. 3)。

そして、最終的な証明として、実際に製造されたレンズを用いた実験結果が示されています(論文中 Fig. 4)。測定された照度分布がシミュレーション結果と非常によく一致していることは、この数学モデルと数値解法が、物理的なレンズの性能を正確に予測し、実現できることの何よりの証拠です。

4.2. 商業的・産業的インパクト

この技術は、多くの産業分野に大きな影響を与える潜在能力を持っています。

- 自動車照明: LEDアレイからの光をピクセル単位で精密に制御する能力は、対向車や先行車を眩惑させることなく、それ以外の領域を最大限に明るく照らす次世代の配光可変ヘッドランプ(ADB: Adaptive Driving Beam)に不可欠です。本手法は、より小型で高効率、かつ高解像度なADBシステムの実現を可能にします 1。

- AR/VRとディスプレイ: AR/VRヘッドセットには、小型で高性能な投影光学系が求められます。本手法を用いれば、マイクロLEDなどの微小な光源からの光を、ユーザーの視野全体に均一かつ効率的に投影するカスタムレンズを設計できます 1。

- 産業・科学応用: マシンビジョン、顕微鏡照明、半導体リソグラフィといった分野では、特殊な照明パターンが要求されます 2。本手法は、例えばリソグラフィにおける軸外照明のような、極めて専門的で高精度な照明を効率よく生成するための強力なツールとなります。

4.3. 結論:新たな設計パラダイムの夜明け

本研究が成し遂げた核心的な貢献は、拡張光源のための自由曲面光学設計という長年の課題に対し、堅牢で、直接的で、かつ広範に適用可能な数学的枠組みを確立したことです。これにより、光学設計は、試行錯誤的な「近似」の時代から、数学的モデルに基づく「構築」の時代へと、そのパラダイムを大きく転換させました。

もちろん、課題がなくなったわけではありません。これほど複雑な曲面をいかに低コストで量産し、その精度をいかに測定・保証するかという、製造・計測技術の進化が今後ますます重要になります 1。設計能力の進化が、製造能力を追い越してしまう可能性があるのです。今後の研究では、この設計手法に製造公差解析を統合したり、数値計算の初期設定を機械学習で最適化したりといった、さらなる発展が期待されます。しかし、その挑戦の先には、これまで不可能であった光学システムが実現される、明るい未来が待っていることは間違いありません。

参考文献:

Sun, H., Chen, Y., Zhang, Z., Zheng, X., Xu, Y., She, J., & Wu, R. (2025). Unlocking freeform optics design for extended light sources. Optica, 12(8), 1200. https://doi.org/10.1364/OPTICA.567364

コメント