はじめに

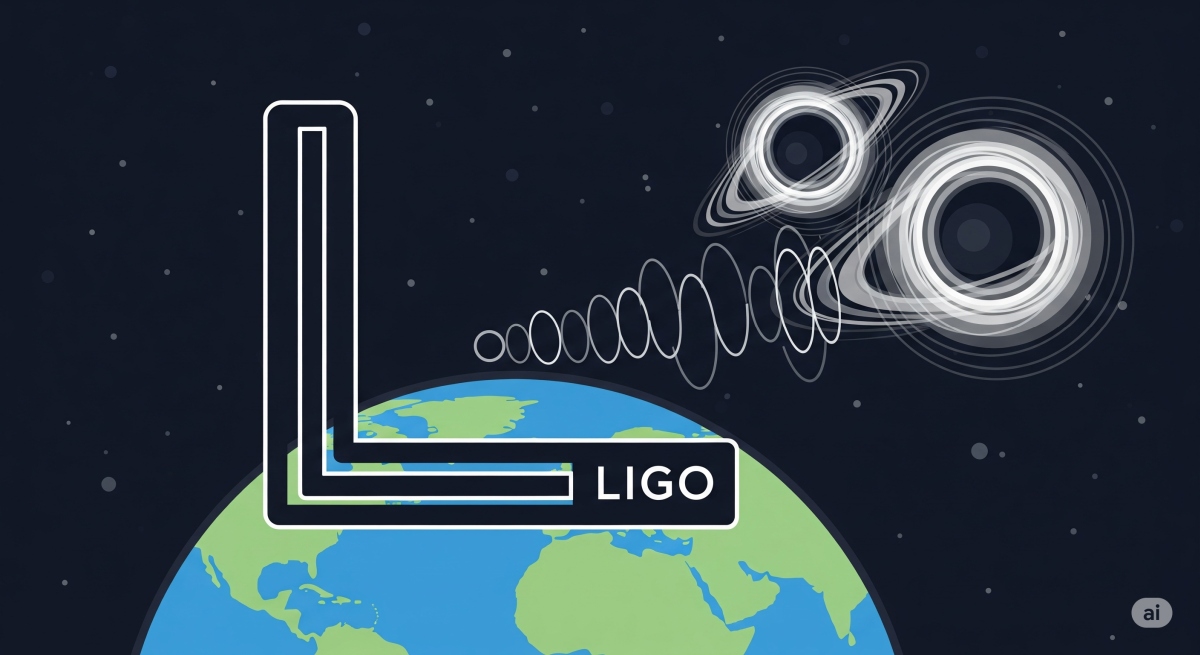

2015年9月14日、人類は初めて宇宙から届く新たな「音」を聞きました。それは、13億光年の彼方で2つのブラックホールが合体した際に生じた、時空そのものの振動「重力波」でした。この歴史的な検出を成し遂げたのが、LIGO(Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory:レーザー干渉計重力波天文台)です。アインシュタインが約100年前にその存在を予言しながらも、あまりに微弱であるため直接観測は不可能とされてきた重力波。その観測の成功は、物理学の金字塔であると同時に、「重力波天文学」という全く新しい宇宙探査の窓を開きました。

この記事では、技術的好奇心旺盛な読者に向けて、LIGOが成し遂げた科学的偉業の核心に迫ります。単なる成果の紹介に留まらず、その根底にある一般相対性理論の原理から、原子核の1万分の1という驚異的な精度を実現する極限的なエンジニアリング、そしてノイズの奥底から信号を掘り起こす高度なデータ解析手法まで、LIGOを構成する技術の全体像を深く、そして構造的に解き明かします。本記事を読み終える頃には、LIGOがいかにして時空の交響詩を聴く「耳」となったのか、その全貌を理解できるでしょう。

元の記事の要点整理

参照した記事「LIGO(レーザー干渉計重力波天文台)」1は、LIGOの基本的な概念と役割を概説しています。その技術的要点は以下の通りです。

- 技術的結論: LIGOは、レーザー干渉計という極めて高感度な装置を用いて、ブラックホールの衝突といった大規模な宇宙イベントによって生じる時空の微細な歪み(重力波)を直接検出することに成功した。

- 主要な論拠とアーキテクチャ:

- 基本原理: 4kmの長大な腕を持つL字型のマイケルソン干渉計を基本とする。重力波が通過すると、2本の腕の長さがごくわずかに変化し、レーザー光の干渉パターンが変動する。この光の変化を検出する 1。

- 高感度化技術: 検出感度を極限まで高めるため、レーザー光の安定化、鏡の振動抑制、真空環境の維持など、多岐にわたる技術的課題を克服している 1。

- ノイズ対策: 地震動、鏡や原子の熱振動、レーザーの量子効果など、重力波以外のあらゆるノイズ源を特定し、補正・除去するシステムが構築されている 1。

- 二重施設: 米国内の2箇所に同一の検出器を設置し、信号の同時検出をもって宇宙からの到来を確認すると共に、到来方向の推定に利用する 1。

- 応用可能性とインパクト: 重力波の観測は、これまで光(電磁波)では見ることのできなかった宇宙の姿、特にブラックホールや中性子星といった高密度天体の物理現象を解明する新たな手段を提供する。これは「マルチメッセンジャー天文学」の時代の到来を告げるものである 3。

第1部 理論的背景 – アインシュタイン最後の宿題

LIGOの技術を理解する上で、その観測対象である「重力波」とは何か、そしてそれがどのような物理法則から導かれるのかを知ることは不可欠です。その起源は、20世紀初頭にアインシュタインが提唱した一般相対性理論に遡ります。

1.1 歪む時空と重力波の性質

ニュートン力学では、重力は質量を持つ物体同士が互いに引き合う「力」として記述されます。しかし、アインシュタインは重力の概念を根本から覆しました。一般相対性理論によれば、宇宙は時間と空間が一体となった4次元の「時空」という構造物であり、質量やエネルギーの存在によってこの時空が歪むこと、その歪みこそが重力の正体であるとされます 2。天体が他の天体の周りを公転するのは、重い天体が作り出した時空の窪みに沿って運動している結果なのです。

この理論が導き出す重要な帰結の一つが、重力の影響が瞬時に伝わるわけではない、ということです。もし太陽が突然消滅したとしても、地球がその重力から解放されるのは約8分後、つまり重力の影響が光速で伝わった後になります 2。この「重力場の変化が有限の速度で伝播する」という性質こそが、重力波の存在を示唆します。連星ブラックホールのように、巨大な質量を持つ天体が激しい加速度運動を行うと、その周囲の時空の歪みが波紋のように光速で宇宙空間に広がっていきます。これが重力波です 4。

重力波は、物質との相互作用が極めて弱く、ほとんど何にも遮られることなく宇宙を直進する性質を持ちます 2。これは、宇宙誕生初期や超新星爆発の中心部など、電磁波では観測不可能な領域から情報を直接運び出すことができる、究極のメッセンジャーであることを意味します。

1.2 重力波を奏でる宇宙の激動

では、どのような現象が検出可能なほど強力な重力波を放出するのでしょうか。その答えは、宇宙で最も極限的で激しいイベントにあります。

- コンパクト連星の合体: 最も強力な重力波源は、ブラックホールや中性子星といった極めて高密度な天体(コンパクト天体)がペアをなして互いの周りを公転し、最終的に衝突・合体する現象です 1。特に、ブラックホール連星(BBH)、中性子星連星(BNS)、そしてブラックホールと中性子星の連星(NSBH)の合体は、LIGOの主要な観測対象です 。

- 超新星爆発: 巨大な恒星がその一生の最後に起こす大爆発も、爆発が非対称な形で起これば重力波を放出すると考えられています 。

- 非対称な回転中性子星: 完全な球体でない中性子星(パルサー)が高速で回転している場合、持続的に微弱な重力波を放出する可能性があります 4。

これらの現象によって放出された時空のさざ波は、何億光年もの旅を経て地球に到達する頃には極めて微弱になっており、その振幅は原子核の直径よりも小さいスケールの変化しか引き起こしません 1。この微小な変化を捉えるため、人類はLIGOという前代未聞の巨大測定器を建設しました。

第2部 観測装置 – 可能性の限界を追求する工学

原子核よりも小さな空間の歪みを捉えるという目標は、工学的に考えうるあらゆる限界を押し広げる挑戦でした。LIGOの心臓部は「レーザー干渉計」ですが、その感度は単純な教科書のモデルを遥かに超える、数々の革新技術によって支えられています。

2.1 基本原理 – マイケルソン干渉計

LIGOの基本構造は、19世紀に考案されたマイケルソン干渉計に基づいています 1。その仕組みは以下の通りです。

- 強力で安定したレーザー光を生成します。

- このレーザー光をビームスプリッターで直交する2方向に分割します。

- 分割された光は、それぞれ4km先の腕の端に置かれた鏡で反射され、再びビームスプリッターに戻ってきます。

- 戻ってきた2つの光を重ね合わせ(干渉させ)ます。

通常の状態では、2本の腕の長さを精密に調整し、戻ってきた光の波の山と谷が互いに打ち消し合う「弱め合う干渉」が起きるように設定します。これにより、光検出器には光がほとんど届きません 2。

ここへ重力波が通過すると、時空そのものが伸び縮みします。重力波は「四重極放射」という性質を持つため、一方の腕が伸びる瞬間に、もう一方の腕は縮みます。この差動的な長さの変化によって干渉のバランスが崩れ、これまで打ち消し合っていた光が光検出器に到達します。この光の強度の時間変化を捉えることで、重力波の波形を読み取るのです 1。

2.2 感度増幅の鍵 – 光共振器とリサイクリング技術

単純なマイケルソン干渉計だけでは、重力波による微小な信号を検出するには全く感度が足りません。そこでAdvanced LIGOでは、感度を飛躍的に向上させるための3つの重要な光学的工夫が施されています。これらはLIGOを単なる干渉計から、複数の光共振器が連携して動作する複雑なシステムへと昇華させました。

ファブリー・ペロー共振器

各4kmの腕の入口(ビームスプリッター側)にもう一枚鏡を追加し、腕の端の鏡との間で「ファブリー・ペロー共振器」と呼ばれる光の共振器を形成します 。これにより、腕の中に入ったレーザー光は何度も往復してからビームスプリッターに戻るようになります。光が腕の中に滞在する時間が長くなるほど、重力波と相互作用する時間も長くなり、結果として腕の長さの変化が引き起こす位相のズレが増幅されます 6。この技術により、実効的な腕の長さは数千kmにも達します。

パワー・リサイクリング

干渉計全体に入射するレーザーパワーを増強する技術です。ビームスプリッターの手前に「パワー・リサイクリングミラー(PRM)」と呼ばれる部分的に光を反射する鏡を設置します 7。干渉計から反射してきて本来ならレーザー光源側へ戻ってしまう光をこの鏡で再度干渉計側へ反射させることで、干渉計全体がもう一つの共振器となります。これにより、ビームスプリッターに入射するレーザーパワーが劇的に増強され、腕内部を循環する光のパワーは数百kWにも達します 8。パワーを上げることで、後述する量子ノイズの一種であるショットノイズを低減させることができます。

シグナル・リサイクリング

光検出器の手前に「シグナル・リサイクリングミラー(SRM)」を設置し、重力波信号を含んだ光を再び干渉計側へ戻す技術です 9。これにより、特定の周波数の重力波信号を選択的に増幅したり、検出器の感度が最も高くなる周波数帯域を調整したりすることが可能になります 7。例えば、ブラックホール連星からの信号と中性子星連星からの信号では周波数特性が異なるため、観測ターゲットに応じて検出器の特性を最適化できるのです。

これら3つの技術が組み合わさったAdvanced LIGOの構成は「デュアルリサイクル・ファブリーペロー・マイケルソン干渉計」と呼ばれます 12。この構成の実現には、単に鏡を追加するだけでなく、光学系全体の設計思想の転換が必要でした。初期のLIGOが採用していた「準安定な」共振器に対し、Advanced LIGOでは全ての共振器が「安定な」設計となっています 。これにより、各共振器が明確な固有モードを持ち、鏡の微小な欠陥に対する感受性が低下するため、高出力レーザー下でも安定的かつ効率的な運用が可能になったのです。これは、LIGOの感度向上を支える根源的な設計上の進化と言えます。

| 部品名 | 役割 |

|---|---|

| レーザー | 高出力(最大125W)で周波数・強度が極めて安定した赤外線レーザー光を生成 8。 |

| 入力モードクリーナー | レーザー光の空間的な形状(ビームプロファイル)を整え、純粋なガウシアンビームにするための光学フィルター。 |

| パワー・リサイクリングミラー (PRM) | 干渉計に入射するレーザー光をリサイクルし、腕内部のパワーを増強する 7。 |

| ビームスプリッター (BS) | レーザー光を直交する2本の腕へ50:50で分割し、戻ってきた光を再結合させる。 |

| 入力テストマス (ITM) | 4kmの腕の入口にある鏡。ファブリー・ペロー共振器を構成する。 |

| 終端テストマス (ETM) | 4kmの腕の終端にある鏡。ファブリー・ペロー共振器を構成する。 |

| シグナル・リサイクリングミラー (SRM) | 重力波信号をリサイクルし、検出器の周波数特性を調整・最適化する 9。 |

| 光検出器 (Photodetector) | 干渉の結果生じる微弱な光信号を検出し、電気信号に変換する。 |

Advanced LIGOの主要光学コンポーネントと役割

第3部 ノイズとの戦い – 究極の静寂を求めて

LIGOの感度を決定づけるのは、光学系の巧妙さだけではありません。むしろ、重力波信号以外のあらゆる「揺れ」、すなわちノイズをいかにして排除するかが、その成否を分ける最大の鍵となります。LIGOは、地球規模の振動から量子力学的な不確定性まで、あらゆるノイズとの絶え間ない戦いの最前線です。

3.1 地面の揺れを制する

地球は決して静止していません。遠くの嵐が起こす微弱な振動(マイクロサイズム)、近隣を走るトラック、さらには潮の満ち引きに至るまで、地面は常に揺れています 1。この地面振動(サイズミックノイズ)は、LIGOが検出しようとする重力波信号に比べて桁違いに大きく、最初の、そして最大の障壁です。この課題を克服するため、LIGOは受動的防振と能動的防振を組み合わせたハイブリッドな防振システムを採用しています。

受動的防振

防振の基本は、振り子による振動の遮断です。LIGOの核心部である40kgの鏡は、多段の振り子システムによって吊り下げられています 。振り子は、その共振周波数よりも高い周波数の振動を効果的に減衰させます。段数を増やすことでその効果は乗算的に高まり、例えば日本の重力波望遠鏡KAGRAでは9段、全長13.5mにも及ぶ巨大な防振装置が採用されています 。さらに、倒立振り子や幾何学的反バネ(GAS)フィルターといった特殊な機構を組み合わせることで、特に防振が難しい低周波数帯域の振動も効果的に遮断します 14。

能動的防振

しかし、振り子はその共振周波数(通常1Hz以下)では逆に振動を増幅してしまいます。また、潮汐力のような非常にゆっくりとした大きな動きは、受動的なシステムだけでは防ぎきれません。そこで、能動的な防振システムが活躍します。観測所の周囲に設置された地震計や変位センサーが地面の動きをリアルタイムで検知し、そのデータをコンピューターが解析。鏡を吊るす防振システムの各所に設置されたアクチュエータ(電磁石など)に指令を送り、地面の揺れと逆位相の力を加えることで、振動が鏡に伝わる前に積極的に打ち消すのです 1。この受動的・能動的システムの精緻な連携により、LIGOは地球という騒がしい惑星の上で、宇宙の静寂を聴くための究極の「静けさ」を創り出しています。

3.2 原子レベルの熱振動

たとえ地面からの振動を完全に遮断できたとしても、ノイズは装置自身の内部からも発生します。その根源的なものが熱雑音(サーマルノイズ)です。絶対零度でない限り、物質を構成する原子は常にランダムに振動しています。鏡の表面の原子、鏡を吊るすサファイアファイバー、さらには鏡のコーティング層に至るまで、これらの微小な熱振動が鏡を揺らし、ノイズとなって現れます 1。

この熱雑音を低減するため、LIGOでは材料科学の粋が尽くされています。鏡の基板には不純物が極めて少なく、内部摩擦によるエネルギー損失が小さい高純度の溶融石英(フューズドシリカ)が用いられます。鏡を吊るすファイバーも同様に溶融石英製です。さらに、KAGRAでは、熱振動そのものを抑えるために鏡を絶対温度20K(摂氏マイナス253度)まで冷却するという、世界でも類を見ないアプローチが採用されています 14。

3.3 量子力学の壁

全ての古典的なノイズ源を克服した先には、物理学の最も根源的な原理、すなわち量子力学の不確定性原理が最後の壁として立ちはだかります。LIGOの感度は、光の粒子性(量子性)に起因する「量子ノイズ」によって本質的に制限されます。

ショットノイズと放射圧ノイズ

量子ノイズは、主に2つの形で現れます 17。

- ショットノイズ: 光検出器に到達する光子(フォトン)の数が、量子的確率に従ってランダムに揺らぐために生じる測定の不確かさです。これは高周波数帯で支配的なノイズとなります。

- 放射圧ノイズ: レーザー光の光子が鏡に衝突する際に与える力(放射圧)が、光子数の量子的な揺らぎによって変動し、鏡そのものを物理的に揺らしてしまうノイズです。これは低周波数帯で支配的になります。

この2つのノイズはトレードオフの関係にあります。レーザーパワーを上げると、光子数が増えるためショットノイズは低減しますが、鏡を押す力も強くなるため放射圧ノイズは増大します。このバランスによって決まる感度の限界を「標準量子限界(Standard Quantum Limit: SQL)」と呼びます 17。

光を絞る – スクイーズド真空の注入

この標準量子限界を突破するためにLIGOが導入した切り札が、「スクイーズド真空(squeezed vacuum)」と呼ばれる特殊な量子状態の光を利用する技術です。通常、光の位相と振幅の不確かさは等方的ですが、スクイーズド真空では、一方の不確かさを犠牲にしてもう一方の不確かさを「絞り込む(squeeze)」ことができます。

LIGOでは、干渉計の暗黒ポート(光検出器側)からこのスクイーズド真空を注入します。そして、低周波数帯では放射圧ノイズの原因となる振幅の不確かさを絞り、高周波数帯ではショットノイズの原因となる位相の不確かさを絞る、というように周波数に応じて絞り方を変える「周波数依存スクイージング」を実現しています 17。これにより、SQLの壁を全周波数帯域で乗り越えることが可能となりました。LIGOはもはや単なる天文台ではなく、不確定性原理と対峙し、量子状態を能動的に制御する、巨大な巨視的量子実験装置でもあるのです。

第4部 データから発見へ – 信号抽出の科学

極限的なノイズ対策を施しても、LIGOの検出器から出力される生データは、依然として膨大なノイズの海です。その中から、13億年を旅してきた微弱な重力波信号を見つけ出す作業は、干し草の山から一本の針を探し出すようなものであり、高度なデータ解析技術が不可欠です。

4.1 波形テンプレートの作成

幸いなことに、私たちは探すべき「針」の形を知っています。一般相対性理論に基づけば、ブラックホールや中性子星が合体する際に放出される重力波の波形(周波数と振幅が時間と共にどう変化するか)を、極めて高い精度で理論的に予測することができます 18。この予測波形は、連星を構成する天体の質量やスピンといったパラメータに依存して変化します。

そこで、スーパーコンピュータを用いた大規模な数値シミュレーションを駆使して、考えられるあらゆるパラメータの組み合わせに対応する膨大な数の理論波形を計算します。こうして作成された数十万種類にも及ぶ波形のカタログは「テンプレートバンク」と呼ばれ、信号探索の羅針盤となります 。

4.2 マッチトフィルタリング

実際の信号探索は、「マッチトフィルタリング」という手法を用いて行われます 18。これは、検出器から得られる時系列データを、テンプレートバンクにある全ての波形テンプレートと一つずつ照合(相互相関を取る)していく処理です。

データの中にテンプレートとよく似た波形が埋もれている場合、そのテンプレートとの相関値が突出して高くなります。この相関値の高さを信号対雑音比(SNR)として評価します。このマッチング処理を、GstLAL、PyCBC、SPIIRといった複数の独立した解析パイプラインで並行して実行し、結果の信頼性を相互に検証します 。

4.3 偶然か、発見か – 統計的有意性の確立

高いSNRを持つ候補が見つかっただけでは、まだ発見とは言えません。それは単なる装置の突発的なノイズ(グリッチ)が、偶然テンプレートと似た形をしていただけかもしれないからです。候補が本物の重力波信号であることを証明するには、厳密な統計的検証が必要です。

その最大の決め手は、複数の検出器による同時観測です。LIGOはワシントン州ハンフォードとルイジアナ州リビングストンに2つの観測所を持っていますが、これはまさにこのためです 1。宇宙から飛来する重力波は、地球上の離れた場所にある2つの検出器を、光速で伝わる時間の差(最大で約10ミリ秒)をおいて通過します。したがって、両方の検出器で酷似した波形がこの時間差の範囲内で観測されれば、それが地球規模の現象、すなわち宇宙からの信号である可能性が極めて高くなります 2。

最終的な確証を得るためには、その「偶然の一致」がどのくらいの頻度で起こりうるかを評価します。具体的には、一方の検出器のデータを意図的に数秒ずらして、もう一方のデータと照合する「タイムシフト解析」を何万回も繰り返します。これにより、ランダムなノイズが偶然にも両方の検出器で高いSNRの一致を引き起こす確率(偽警報率:False Alarm Rate)を見積もることができます 。この偽警報率が、例えば「数万年に一度」といった天文学的に低い値になったとき、初めてその信号は「発見」として宣言されるのです。LIGOによる「発見」とは、単一の観測行為ではなく、理論物理学、スーパーコンピューティング、そして最先端の統計的データサイエンスが三位一体となって初めて成立する、知的な推論の結晶なのです。

第5部 宇宙への新しい窓 – 画期的な発見とその意義

LIGOがその驚異的な感度と精緻な解析能力を駆使して成し遂げた発見は、天文学の教科書を次々と書き換えています。中でも、最初の発見である「GW150914」と、マルチメッセンジャー天文学の幕開けを告げた「GW170817」は、特筆すべき金字塔です。

5.1 GW150914 – ブラックホール連星合体の初産声

2015年9月14日、LIGOは歴史上初めて重力波の直接検出に成功しました 20。この信号「GW150914」は、太陽の約36倍と29倍の質量を持つ2つのブラックホールが、13億光年の彼方で螺旋を描きながら衝突・合体した際に放出されたものでした 21。

この発見は、三重の衝撃を科学界にもたらしました。第一に、アインシュタインの予言から100年を経て、重力波の存在が疑いようのない形で証明されたこと 19。第二に、これまで間接的な証拠しかなかったブラックホールが、時空を揺るがす確かな実体として初めて直接観測されたこと。そして第三に、理論的には予測されつつも観測例のなかった「ブラックホール連星」が実在し、実際に合体することが示されたことです 2。さらに、合体前のブラックホールの質量が、当時の恒星進化モデルの予測よりも重かったことから、星の進化やブラックホールの形成に関する理論に見直しを迫る、新たな謎も提示しました 23。

5.2 GW170817 – マルチメッセンジャー天文学の誕生

2017年8月17日、LIGOと欧州のVirgo検出器は、それまでとは全く異なる種類の信号を捉えました。それは、2つの中性子星の合体による重力波でした 。そして、この重力波信号が検出されたわずか1.7秒後、NASAのフェルミガンマ線宇宙望遠鏡が、同じ方向から飛来した短いガンマ線バーストを観測したのです。

この一報は、世界中の天文学者を奮い立たせました。重力波源の位置情報をもとに、世界中の70を超える望遠鏡が一斉に追観測を開始し、可視光、赤外線、X線、電波といったあらゆる波長の電磁波で、重力波の発生源を捉えることに成功したのです 。これは、人類が初めて重力波と電磁波という複数の「メッセンジャー」を用いて一つの天体現象を観測した、マルチメッセンジャー天文学の歴史的な幕開けでした 5。

このGW170817という一つのイベントは、長年の天文学の謎を一挙に解き明かしました。中性子星の合体が、長年正体不明だった「ショートガンマ線バースト」の起源であること、そして金やプラチナといった鉄より重い元素が宇宙で生成される主要な現場(rプロセス元素合成)であることを証明したのです 。

| イベント名 | 検出日 | 天体種別 | 主要な科学的成果 |

|---|---|---|---|

| GW150914 | 2015年9月14日 | ブラックホール連星合体 | ・重力波の史上初の直接検出 20 |

| GW170817 | 2017年8月17日 | 中性子星連星合体 | ・史上初のマルチメッセンジャー観測 ・中性子星合体がショートガンマ線バーストの起源であることを証明 ・重元素(金、プラチナ等)の起源が中性子星合体であることを確認 24 |

LIGOによる画期的な重力波検出

第6部 重力波科学の未来

LIGOの成功は、ゴールではなく壮大な旅の始まりに過ぎません。現在、重力波科学は地球規模の観測網の拡充と、次世代の望遠鏡計画によって、さらなる飛躍を遂げようとしています。

6.1 地球規模の観測網

重力波天文学において、国際協力は不可欠です。単独の検出器では、重力波がどの方向から来たのかを特定することはほぼ不可能です。2台の検出器(例えばLIGOの2観測所)があれば、到来方向を天球上の大きな円環状の領域にまで絞り込めます 19。しかし、電磁波望遠鏡による迅速な追観測を行うには、これでもまだ範囲が広すぎます。

ここで決定的に重要な役割を果たすのが、イタリアのVirgoや日本のKAGRAといった国際的なパートナー検出器です 25。3台以上の検出器で信号を捉えることで、三角測量の原理を用いて、到来時刻の微小な差から発生源の位置を天球上のごく狭い領域にまで特定できます。GW170817の迅速な追観測が可能になったのは、まさにLIGOとVirgoの連携があったからこそです。この「位置決定能力」こそが、マルチメッセンジャー天文学の鍵を握っており、将来LIGO-Indiaが観測網に加わることで、その精度はさらに向上することが期待されています。

6.2 次世代の地上望遠鏡

現在の検出器の感度をさらに向上させるため、様々なアップグレード計画が進行しています。「A+」や「Voyager」といった計画では、鏡のコーティング技術の改良や、より高度な量子スクイージング技術の導入が検討されています 。

さらにその先には、LIGOの腕の長さを現在の4kmから40kmへと大幅に延長する「Cosmic Explorer」のような第3世代検出器の構想もあります 。検出器の感度は腕の長さに比例するため、これにより感度は10倍以上向上し、宇宙で最初の星が生まれた時代のブラックホール合体までをも観測対象に捉えることができると期待されています。

6.3 宇宙へ – LISA計画

地上の検出器は、地面振動などの影響で、数Hz以下の低周波の重力波を観測することは原理的に困難です。しかし、宇宙には銀河中心に存在する超大質量ブラックホールの合体など、この低周波帯で壮大な「交響詩」を奏でる天体が存在します。

この未開拓の周波数帯を観測するために計画されているのが、宇宙重力波望遠鏡「LISA(Laser Interferometer Space Antenna)」です 27。LISAは、欧州宇宙機関(ESA)が主導し、NASAも協力する宇宙ミッションで、一辺が250万kmという壮大な正三角形をなす3機の宇宙機を宇宙空間に展開します 29。

LISAは単なる「宇宙版LIGO」ではありません。地上検出器とは全く異なる周波数帯(ミリヘルツ帯)を観測することで、全く異なる天体現象を捉える、新しい感覚器官です 28。地上検出器が恒星質量クラスの天体が奏でる「高音」を聴くのに対し、LISAは超大質量ブラックホールが奏でる宇宙の「重低音」を聴くのです。これにより、銀河の形成と進化の謎や、宇宙誕生直後に発生したかもしれない原始重力波の探索など、宇宙論の根幹に関わる問題に迫ることができると期待されています。

6.4 広範な影響 – 技術移転とスピンオフ

LIGO計画の追求は、純粋な科学的探求に留まらず、幅広い分野に技術的な波及効果をもたらしています。極限的な感度要求に応える過程で、高出力安定化レーザー、超低損失光学コーティング、高性能な振動制御システム、真空技術、そして高度なデータ解析アルゴリズムなど、数多くの革新技術が生まれました 。これらの技術は、半導体製造や材料科学、地質学、さらには他の科学分野の精密測定などに応用されています。また、LIGOは数多くの優秀な科学者や技術者を育成する場ともなっており、その知見と経験は社会の様々な分野で活かされています 。

結論:まとめと今後の展望

LIGOは、アインシュタインの最後の宿題であった重力波の存在を証明し、一般相対性理論の正しさを極限的な状況下で検証するという、基礎物理学における偉大なマイルストーンを打ち立てました。しかし、その真の功績は、過去の検証に留まるものではありません。LIGOは、人類に「重力」という全く新しい感覚器官を与え、これまで沈黙していた宇宙の姿を明らかにする「重力波天文学」という新たな学問分野を切り拓いたのです。

その成功は、一つの天才や単一の技術によってもたらされたものではなく、基礎理論、極限エンジニアリング、超大型プロジェクトマネジメント、そして最先端のデータ科学という、多様な知性が織りなす壮大なシンフォニーの成果です。ブラックホール連星の初産声に驚き、中性子星合体が奏でるマルチメッセンジャーの響きに感動した私たちは、まだ序曲を聴き終えたに過ぎません。

今後、KAGRAやLIGO-Indiaを含む地球規模の観測網が本格稼働し、さらにCosmic ExplorerやLISAといった次世代の望遠鏡が宇宙の深淵へと耳を澄ますとき、私たちは想像もしなかったような新しい宇宙の物語を聴くことになるでしょう。時空の交響詩は、まだ始まったばかりなのです。

参考記事

コメント