導入(Abstract)

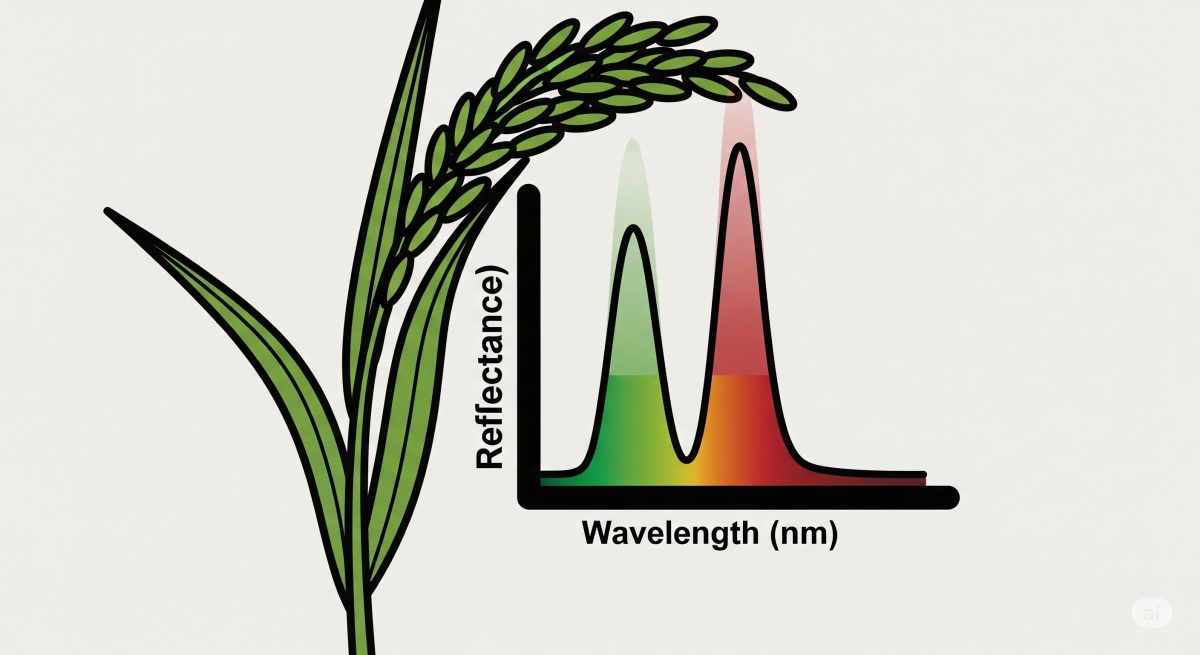

精密農業の実現に向け、作物の栄養状態を非破壊かつリアルタイムに診断する技術の重要性が増している。特に、作物の光合成能力と窒素含有量の指標となる葉クロロフィル含有量(Leaf Chlorophyll Content, LCC)の正確な把握は、施肥管理の最適化に不可欠である。本稿では、研究論文「Optimal-Band Analysis for Chlorophyll Quantification in Rice Leaves Using a Custom Hyperspectral Imaging System」に基づき、特注のハイパースペクトルイメージング(HSI)システムと統計的解析手法を組み合わせることで、イネ(Oryza sativa)の葉に含まれるLCCを高精度に定量化する技術について、その詳細と技術的意義を解説する。本研究の核心は、多数のバンドの中からLCC推定に最も寄与する最適な波長バンド(575 nmおよび788 nm)を特定し、これにより将来的により安価でシンプルなマルチスペクトルセンサー開発への道筋を示した点にある。

(元の記事の要点整理)

参照した論文は、LCCの非破壊定量化という課題に対し、以下の技術的アプローチによって結論を導出している。

- システム構築 (System Architecture):

- 光源、分光器、カメラを統合し、450 nmから800 nmの可視近赤外(VNIR)領域をカバーするプッシュブルーム型(ラインスキャン)のカスタムHSIシステムを構築。

- 市販品に比べ、コストを抑えつつ、特定の測定対象(イネの葉)に最適化された仕様を実現。

- データ取得 (Data Acquisition):

- タイ南部の在来種であるイネ「Chaew Khing」の葉(120サンプル)を使用。

- 各サンプルに対し、分光光度計を用いた破壊分析による実測LCC値と、構築したHSIシステムによるスペクトル反射画像の両方を取得。

- モデル構築と分析 (Modeling and Analysis):

- 取得したハイパースペクトルデータ全体(全波長域)と実測LCC値を用いて、PLS(Partial Least Squares)回帰分析を実施。

- PLS回帰モデルから得られる回帰係数(Regression Coefficient, RC)を評価し、LCCとの相関が特に強い(RCの絶対値が大きい)波長を特定。

- 結論と検証 (Conclusion and Validation):

- 分析の結果、緑色領域の575 ± 2 nmと近赤外領域の788 ± 2 nmがLCC推定に最も重要な波長帯であると結論付けた。

- これらの2バンドを用いて算出される緑色正規化植生指数(Green Normalized Difference Vegetation Index, GNDVI)が、他の植生指数(VI)と比較して最も高い予測精度(決定係数 R² = 0.78)を示し、結論の妥当性を検証した。

(本編:詳細な技術解説)

第1章 ハイパースペクトルイメージングの技術的基礎

h3: ハイパースペクトルとマルチスペクトルの技術的差異

分光イメージング技術は、対象物から反射または放射される光を波長ごとに分離し、画像として捉える技術である。一般的に、この技術はバンド数とバンド幅によってマルチスペクトルとハイパースペクトルに大別される。

- マルチスペクトルイメージング (Multispectral Imaging, MSI):

- 数個から十数個程度の、比較的広いバンド幅(数十nm)で特定の波長帯の光を捉える。例えば、一般的なリモートセンシングで用いられる青、緑、赤、近赤外の4バンドなどがこれに該当する。

- 利点: データ量が比較的小さく、高速な処理が可能。センサーも安価に製造できる。

- 欠点: スペクトル分解能が低いため、微妙な物質の特性差を捉えることは困難。

- ハイパースペクトルイメージング (Hyperspectral Imaging, HSI):

- 数百に及ぶ、連続的かつ狭いバンド幅(数nm)で光を捉える。これにより、対象物の詳細なスペクトルシグネチャ(分光反射特性)を取得できる。

- 利点: 高いスペクトル分解能により、特定の物質の同定や定量、物理的・化学的状態の微細な変化の検出が可能。本研究におけるクロロフィルのような特定色素の定量に適する。

- 欠点: データキューブが巨大になり、保存や処理に高い計算コストを要する。また、センサーシステム自体も高価で複雑になりがちである。

本研究がHSIを採用した理由は、イネの葉におけるクロロフィルの微細な含有量差を捉えるために、連続的で高精細なスペクトル情報が必要不可欠であったためである。

h3: 農業分野におけるHSIの応用と歴史的文脈

HSIは元々、地質探査や軍事偵察を目的としたリモートセンシング技術として発展してきた。しかし、その高い分析能力から、近年では農業分野、特に精密農業(Precision Agriculture)への応用が急速に進んでいる。

精密農業とは、圃場内の作物の生育状況や土壌状態のばらつきを詳細に把握し、それに応じて施肥、水やり、農薬散布などを最適化する農法である。HSIは、作物の以下のような状態を非破壊でマッピングする強力なツールとなる。

- 栄養状態: クロロフィル、窒素、カリウムなどの含有量

- 水分ストレス: 葉の含水率

- 病害虫の早期発見: 特定の病害によるスペクトル変化の検出

- 成熟度の判定: 果実の糖度や酸度の推定

従来、これらの情報は熟練者の目視や、破壊的な化学分析に依存していた。HSIは、これらの評価を客観的、定量的、かつ広範囲に実施することを可能にし、農業生産の効率化と環境負荷の低減に貢献する技術として位置づけられている。

第2章 本研究における技術的アプローチの深掘り

h3: なぜカスタムHSIシステムが必要だったのか

市販のHSIシステムは多数存在するが、その多くは汎用性を重視した設計であり、特定のアプリケーションに対してはオーバースペックであったり、逆に必要な性能を満たさなかったりする場合がある。また、非常に高価であることも導入の障壁となる。

本研究でカスタムシステムを構築した技術的理由は、以下の点に集約される。

- コスト効率: 研究室レベルでの導入と、将来的なフィールドセンサーとしての展開を見据え、必須な機能に絞った安価なシステムを構築する必要があった。

- 最適化: イネの葉の分光反射特性の測定に特化し、光源の選定(ハロゲンランプ)、光学系の設計(視野角、空間分解能)、および波長範囲(450-800 nm)を最適化。これにより、クロロフィルaおよびbの吸収帯域と、植生の反射率が高い近赤外域を効率的にカバーしている。

- アーキテクチャの理解: システムを自ら構築することで、各コンポーネント(例:Andor社の分光器、iXon Ultra 897 EMCCDカメラ)の特性や誤差要因を完全に把握し、より高精度なデータ補正(ダーク補正、フラットフィールド補正)を可能にする。

このプッシュブルーム方式のシステムは、サンプルを載せたステージを移動させながらライン状にスペクトルデータを連続的に取得し、二次元の空間情報を持つハイパースペクトルキューブを再構成する。このアーキテクチャは、実験室環境での高精度な測定に適している。

h3: PLS回帰による最適バンド分析の数学的背景

ハイパースペクトルデータは、「次元の呪い」と「多重共線性」という2つの統計的課題を内包する。

- 次元の呪い: サンプル数(本研究では120)に比べて説明変数(バンド数、数百以上)が非常に多いため、標準的な回帰モデルでは過学習(オーバーフィッティング)に陥りやすい。

- 多重共線性 (Multicollinearity): 隣接する波長バンドの反射率は極めて高い相関を持つため、各バンドの独立した寄与を評価することが困難になる。

PLS(Partial Least Squares)回帰は、これらの問題を解決するために開発された多変量解析手法であり、化学、分光学、経済学などの分野で広く利用されている。PLS回帰のアルゴリズムの核心は、説明変数(X: スペクトルデータ)と目的変数(Y: LCC実測値)の両方の情報を最大限に活用して、少数の潜在変数(Latent Variables, LVs)を合成する点にある。

具体的には、

- Xの分散を最大化する方向(主成分分析に類似)

- Yとの共分散を最大化する方向

この2つを同時に満たすように、X空間から新たな合成変数(LV)を抽出する。これにより、元の高次元で相関の高い変数群を、互いに直交し、かつYとの相関が高い少数の潜在変数群に縮約できる。

本研究における最適バンド分析は、このPLS回帰モデルの構築後に得られる回帰係数(RC)を評価することで行われた。RCは、各波長(説明変数)がLCC(目的変数)の予測にどの程度、またどちらの方向(正または負)に寄与しているかを示す重みである。RCの絶対値が大きい波長ほど、LCCの推定に対する影響力が大きいと解釈できる。この分析により、数百あるバンドの中から、情報量が豊富で本質的な意味を持つ575 nmと788 nmという2つのバンドを客観的かつ定量的に選び出すことができたのである。

第3章 技術的意義、今後の展望と課題

h3: 最適バンド選定の技術的・経済的意義

本研究の最も重要な貢献は、ハイパースペクトルデータからLCC推定に最適な2バンドを特定したことである。これは単なるデータ分析の結果に留まらず、実践的な応用への重要なステップとなる。

- センサーの低コスト化・単純化: 全波長を測定する高価で複雑なHSIシステムは不要となり、特定された575 nmと788 nmの2つの波長帯のみを測定するマルチスペクトルセンサーを開発できる。このようなセンサーは、フィルタとフォトダイオードを用いた単純な構成で実現可能であり、大幅なコストダウンが見込める。

- リアルタイム処理の実現: データ次元が劇的に削減されるため(数百次元→2次元)、データ処理に必要な計算リソースが減少し、ドローン(UAV)や農業用車両に搭載して圃場を移動しながらリアルタイムでLCCマップを作成することが可能になる。

- GNDVIの有効性の再確認: 特定されたバンド(Green, NIR)から算出されるGNDVIがLCCと高い相関を示したことは、物理的な意味付けとも一致する。緑色光はクロロフィルによる反射が強く、近赤外光は葉の内部構造による散乱が強いため、これらの比は葉の健全性を反映する良い指標となる。

h3: 初学者が混同しやすいポイント:植生指数と物理モデル

LCCの推定において、植生指数(VI)は経験的モデル(Empirical Model)の代表例である。これは統計的相関に基づいており、簡便で高速だが、その適用範囲は特定の条件下(作物の種類、生育段階、測定環境など)に限定されやすい。

一方、物理モデル(Physical Model)、例えばPROSAILのような放射伝達モデルは、葉の光学特性(クロロフィル、水分、乾物重など)と大気の効果を物理法則に基づいてモデル化する。物理モデルはより汎用性が高いが、多くのパラメータを必要とし、計算も複雑になる。

本研究のアプローチは、HSIという物理情報が豊富なデータソースに対し、PLS回帰という統計的手法を用いて経験的モデル(最適なVI)を導出する、いわば両者の中間的なアプローチと位置づけることができる。この手法の優位性は、物理的裏付けのあるデータから、実践的で計算コストの低いモデルを構築できる点にある。

h3: 今後の展望と技術的課題

本研究は重要な知見を提供したが、実用化に向けてはいくつかの課題と展望が残されている。

- モデルの汎化性能: 本研究のモデルはタイの特定品種「Chaew Khing」に基づいて構築された。他の品種や異なる栽培環境、生育ステージにおいても同様の精度が維持できるか、さらなる検証が必要である。

- 環境光変動への耐性: 実験室の管理された光源下ではなく、太陽光下でのフィールド測定では、光条件の変動が測定値に大きく影響する。これを補正するためのキャリブレーション技術やアルゴリズムの組み込みが不可欠となる。

- 他のストレス要因との分離: 観測されるスペクトルの変化は、クロロフィル含有量だけでなく、水分ストレスや病害など複数の要因が複合的に影響した結果である。LCCの変化のみを精度良く分離・抽出するためには、機械学習や深層学習(Deep Learning)といった、より高度な情報分離技術の導入が有効と考えられる。

結論(Conclusion)

本稿で解説した研究は、特注のハイパースペクトルイメージングシステムとPLS回帰分析を組み合わせることで、イネの葉のクロロフィル含有量(LCC)を推定するための最適な2つの波長帯(575 nm, 788 nm)を同定した。この成果は、HSIが持つ高次元データの中から本質的な情報を抽出し、それを基に安価で実用的なマルチスペクトルセンサーを設計するための明確な技術的指針を提供するものである。精密農業の実現に向けて、非破壊センシング技術は今後ますます重要となる。本研究は、基礎的な分光学的知見と高度なデータ解析技術を融合させることで、いかにして実践的な課題解決に繋げられるかを示す好例と言えるだろう。今後の課題は、開発されたモデルの頑健性(ロバストネス)と汎用性を高め、多様なフィールド環境で利用可能なセンシングシステムとして確立していくことにある。

コメント