本文

導入:その一本が、旅の荷物を軽くする

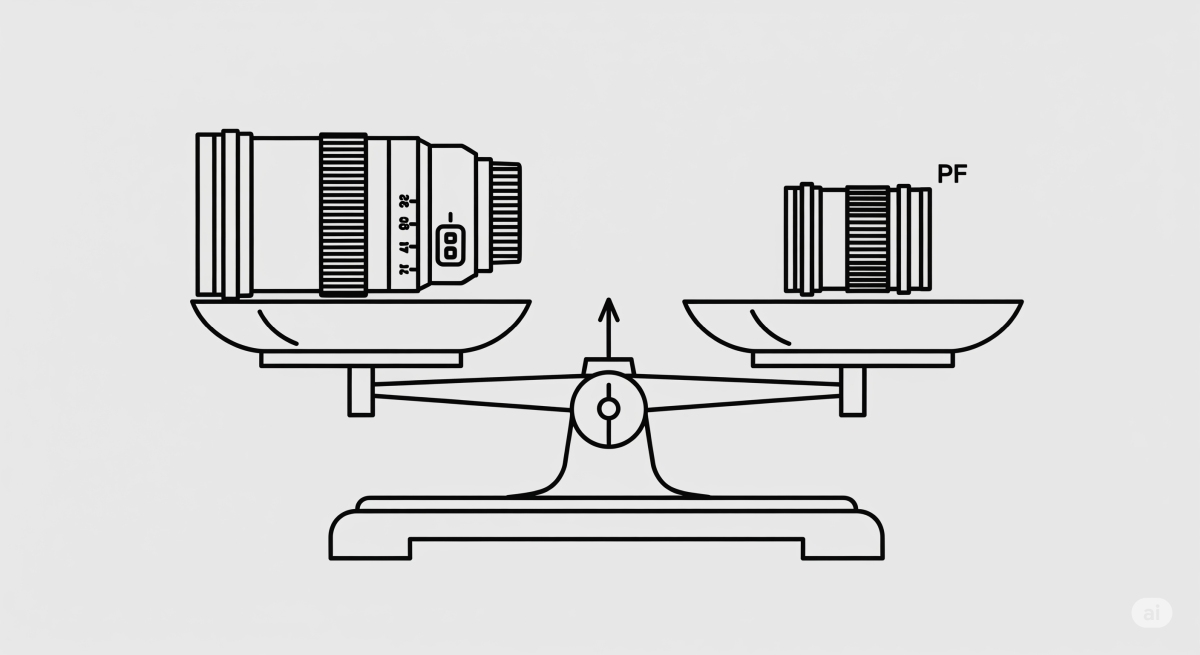

スポーツ、野鳥、飛行機…。遠くの被写体を大きく写し撮る「望遠レンズ」は、多くの写真愛好家にとって憧れの存在です。しかし、その憧れには、常に一つの大きな現実が付きまといます。それは、「巨大・重い・高価」という三重苦です。

高性能な望遠レンズは、その名の通り「大砲」と揶揄されるほどのサイズと重量があり、持ち運ぶだけでも一苦労。その重さゆえに、最高のシャッターチャンスを前に、カメラを取り出すことすら億劫になってしまった、という経験を持つ方も少なくないでしょう。

「もし、あの望遠レンズが、普段使っている標準レンズくらいの大きさだったら…」

そんな、すべての写真家の夢を、ニコンは「PF(Phase Fresnel:位相フレネル)レンズ」という革新的な技術で現実のものとしました。今回は、物理法則を巧みに“逆利用”することで、レンズの常識を覆したこの驚くべき技術の秘密に迫ります。

ピックアップ記事の要約:常識破りの小型化を実現した「魔法のレンズ」

今回解説のベースとするのは、カメラ情報サイト「デジカメ Watch」に掲載された、ニコンのレンズ『AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR』に関する技術解説記事です。

この記事の核心は、この300mmという本格的な望遠レンズが、「PFレンズ」という特殊な光学素子を採用することで、従来の同クラスのレンズとは比較にならないほどの、劇的な小型・軽量化を達成したという点にあります。

記事によれば、このPFレンズは、光が持つ「回折(かいせつ)」という性質を利用して、レンズの巨大化の元凶である「色収差(いろしゅうさ)」を、極めて効率的に補正することができる、まさに“魔法のレンズ”です。この技術により、多くの写真家が、これまで持ち運びをためらっていた高性能な望遠レンズを、気軽にフィールドへ持ち出せるようになったのです。

第1章:「巨大で重い」が当たり前だった理由 – 色収差という“呪い”

PFレンズのすごさを理解するために、まず、なぜ従来の望遠レンズが、あれほど巨大で重くなってしまうのか、その原因から見ていきましょう。

望遠レンズの宿命「色収差」

レンズの基本的な役割は、光を一点に集めて、シャープな像を結ぶことです。しかし、単純な凸レンズ1枚だけでは、その役割を完璧に果たすことはできません。

プリズムが光を虹の七色に分けるように、レンズもまた、光の色(波長)によって、光を曲げる強さがわずかに異なってしまうという性質を持っています。具体的には、青い光は赤い光よりも強く曲がってしまうのです。

その結果、本来一点に集まるべき光が、色ごとに微妙にズレた位置に集まってしまいます。これが写真に、輪郭部分の色の“にじみ”として現れる現象、「色収差」です。特に、光を長距離にわたって集める必要がある望遠レンズでは、この色収差が非常に顕著に現れます。

従来の解決策と、その代償

この色収差という“呪い”を解くため、レンズ設計者は、性質の異なる複数のレンズをパズルのように組み合わせるという方法を編み出しました。

例えば、色収差を発生させる凸レンズと、それを打ち消す性質を持つ凹レンズや、特殊なガラス材料で作られたレンズを組み合わせるのです。

この方法は非常に効果的ですが、色収差を完璧に補正しようとすればするほど、使用するレンズの枚数は増え、一つ一つのレンズも大きく、分厚くなっていきます。これが、高性能な望遠レンズが、必然的に「巨大で重く、高価」になってしまう根本的な理由だったのです。

第2章:常識を覆す新発想 – 光を「曲線のガラス」ではなく「ギザギザの溝」で曲げる

ニコンのPFレンズは、この色収差問題に対して、全く異なるアプローチで挑みました。それは、光を「屈折」ではなく「回折」で操るという、革新的なアイデアでした。

光を曲げる、2つの方法:「屈折」と「回折」

- 屈折(くっせつ):

私たちがレンズと聞いてイメージする、従来の方法です。光が空気中からガラスの中へ入る際に、その進路が曲がる現象を利用します。分厚い凸レンズほど、光は強く曲がります。 - 回折(かいせつ):

PFレンズが利用する、新しい方法です。光は波の性質を持っており、障害物の端や、狭い隙間を通り抜ける際に、その背後に回り込むように進路が曲がる現象を指します。例えば、CDやDVDの記録面がキラキラと虹色に見えるのが、この回折によるものです。

PFレンズとは、この回折現象を利用するために、レンズの表面に、同心円状の極めて微細な「ギザギザの溝」を無数に刻み込んだ、特殊なレンズのことです。このギザギザの溝の一つ一つが、光の進路を精密にコントロールし、レンズ全体として光を一点に集める働きをします。

第3章:「逆の色収差」で打ち消し合う – PFレンズ最大の秘密

では、なぜこの「回折」を利用したPFレンズが、レンズを劇的に小さくできるのでしょうか。その答えは、PFレンズが発生させる色収差の“向き”に隠されていました。

まさに逆転の発想!

ここに、PFレンズの最も驚くべき、そして最も賢い秘密があります。

- 通常のレンズ(屈折レンズ): 前述の通り、青い光を、赤い光よりも強く曲げる色収差を発生させます。

- PFレンズ(回折レンズ): なんと、これとは全く逆に、赤い光を、青い光よりも強く曲げるという、正反対の色収差を発生させるのです。

究極のパートナーシップの誕生

もう、お分かりでしょうか。

性質が正反対であるならば、この2つを組み合わせれば、互いの色収差を完璧に打ち消し合えるのではないか?

この逆転の発想こそが、PFレンズ技術の核心です。

従来は、何枚もの重たい特殊ガラスレンズを組み合わせて、ようやく抑え込んでいた色収差。それを、たった1枚のシンプルな凸レンズと、1枚の薄いPFレンズを組み合わせるだけで、同等以上に補正することが可能になったのです。

これにより、これまで必要だった多くのレンズエレメントが不要になり、結果として、望遠レンズの常識を覆すほどの、劇的な小型・軽量化が実現されたというわけです。

第4章:魔法の代償は?PFレンズのトレードオフ

もちろん、これほど画期的な技術にも、いくつかのトレードオフ(代償)が存在します。

特有の「PFフレア」

PFレンズの構造上、特定の条件下(例えば、画面内に強い光源がある逆光時など)で、リング状の独特な「フレア(光の輪のような写り込み)」が発生しやすいという特性があります。これは「PFフレア」と呼ばれ、通常のレンズでは見られない現象です。

しかし、ニコンはこの弱点を克服するため、純正の現像ソフトに「PFフレアコントロール機能」を搭載しました。撮影後に、この特徴的なフレアだけを検知し、効果的に軽減することができるため、実用上の問題は大幅に解消されています。

まとめ:常識を疑う力が、技術を前進させる

最後に、今回のニュースから見えてくるポイントをまとめましょう。

- 望遠レンズが巨大で重いのは、写真の画質を低下させる「色収差」を、何枚もの重いレンズを組み合わせて補正していたから。

- ニコンの「PFレンズ」は、光の「回折」現象を利用した特殊なレンズで、従来のレンズとは“正反対の向き”の色収差を発生させる。

- この2つを組み合わせることで、互いの色収差を強力に打ち消し合い、少ないレンズ枚数で、劇的な小型・軽量化を実現した。

- 特有のフレアというデメリットはあるものの、それを補って余りある圧倒的な携帯性という価値を、写真家に提供した。

ニコンのPFレンズは、「色収差は悪である」という常識に対し、「その悪である色収差を、逆向きにぶつければ、薬になるのではないか?」という、まさに逆転の発想から生まれたイノベーションです。

それは、写真撮影のスタイルそのものを変え、これまで持ち出せなかった場所へ、最高の画質を届けることを可能にしました。技術の進化とは、時にこのような、物理法則の裏側をかくような、人間の知恵とひらめきによって、大きく前進するのです。

参考記事

[1] 小型化と高性能化を両立 ニコン「AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR」 位相フレネルレンズの仕組みとは? – デジカメ Watch

コメント