本文(ここから約3000字)

導入:そのカメラの「心臓部」、サイズをご存知ですか?

新しいスマートフォンや高性能なコンパクトカメラ(コンデジ)の製品紹介で、「大型1インチセンサー搭載で、圧倒的な高画質を実現!」といった謳い文句を目にしたことはありませんか?

なんとなく「大きいから良いのだろう」とは思いつつも、「そもそも1インチってどれくらい?」「なぜそれが画質に繋がるの?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。そして、もし「その“1インチ”という名前が、実は正確なサイズではない」と言われたら、驚くかもしれません。

今回は、この多くの人を惹きつけ、そして少しだけ惑わせる「1インチセンサー」をテーマに、その秘密を徹底的に解き明かしていきます。この記事を読めば、以下の点がスッキリと理解できるはずです。

- 「1インチセンサー」の、ちょっと奇妙な名前の由来

- なぜ、センサーサイズが大きいと写真が綺麗になるのか?

- あなたの次のカメラ・スマホ選びに、この知識がどう役立つのか?

画質の鍵を握る「心臓部」、センサーの世界へご案内します。

ピックアップ記事の要約:あらゆるカメラに広がる「1インチ」の波

今回、直接の参考とした単一記事はありませんが、提供されたニュースリストの中には『人気沸騰!! 1型センサーで高画質な小型Vlogカム「Osmo Pocket 3」実機レビュー』 といった、1インチセンサー(1型センサーとも呼ばれます)を搭載した製品のニュースが複数含まれています。

これらのニュースに共通しているのは、「コンパクトなボディでありながら、大型センサーである1インチセンサーを搭載することで、これまでにない高画質を実現した」という点です。かつては一部の高級コンデジだけの特権だった1インチセンサーが、今やVlogカメラやハイエンドスマートフォンにも搭載され始めている。これは、画質を求めるユーザーの声に応える形で、「高画質と小型化の両立」という大きな技術トレンドが起きていることを示しています。

第1章:衝撃の事実?「1インチセンサー」は、1インチではない

まず、最も重要な事実からお伝えします。

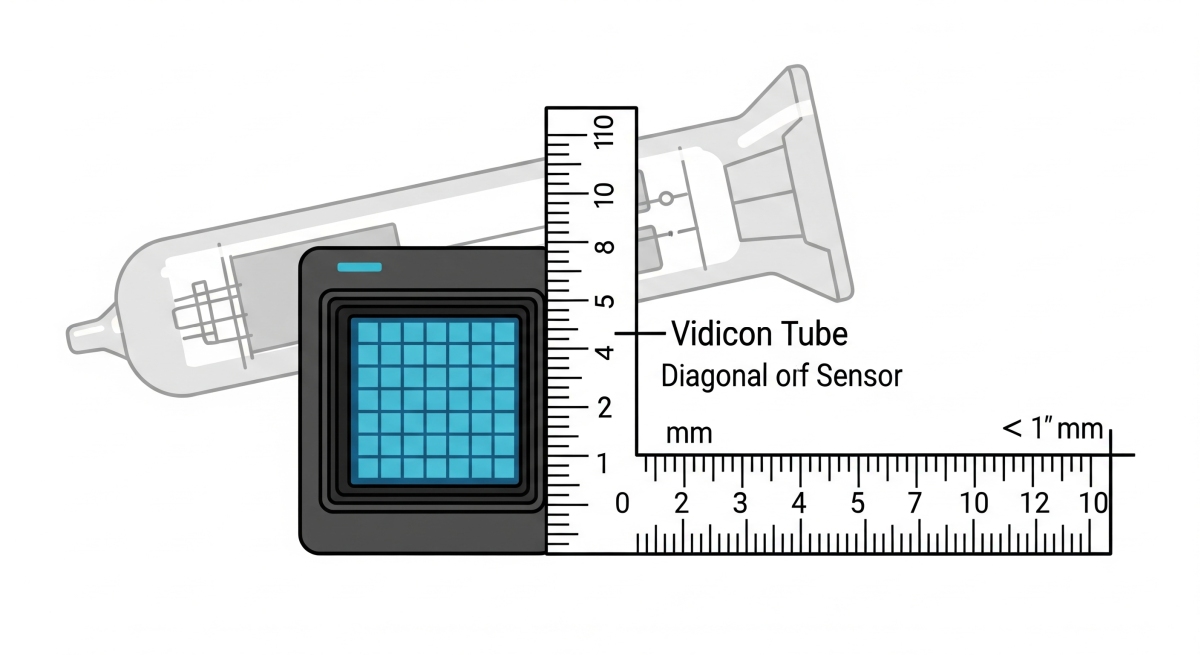

「1インチセンサー」は、対角線の長さが1インチ(約25.4mm)ではありません。

実際の対角線長は、約15.9mm。1インチの3分の2にも満たないのです。これは詐欺なのでしょうか?いいえ、これにはカメラ技術の長い歴史が関係しています。

なぜ、そんな奇妙な名前がついたのか?

その由来は、デジタルカメラが生まれるよりずっと昔、テレビ放送の黎明期に使われていた「撮像管(さつぞうかん)」という、真空管の一種にまで遡ります。

当時のカメラは、このガラス製の真空管で映像を捉えていました。そして、製品の規格として使われていた「1インチ」という呼び名は、撮像管の光を捉える部分(撮像面)のサイズではなく、ガラス管そのものの外径を指していたのです。当然、ガラス管の中にある撮像面は、外径よりも小さくなります。

その後、時代はデジタルへと移り変わり、センサーは真空管から半導体のイメージセンサーへと置き換わりました。しかし、かつての撮像管と同じくらいのサイズのイメージセンサーを作る際、業界の慣習として、当時の撮像管の呼び名がそのまま引き継がれてしまったのです。

これが、「1インチセンサー」が1インチではない、奇妙な名前の謎の答えです。少し紛らわしいですが、これは特定のセンサーサイズを指す、歴史ある「型番」や「クラス名」のようなものだと理解してください。

第2章:なぜセンサーサイズが画質を左右するのか?

名前の謎は解けましたが、肝心なのはここからです。では、なぜセンサーサイズが大きいと、画質が良くなるのでしょうか。理屈は非常にシンプルです。

センサーは「光を集めるためのバケツ」

イメージセンサーの表面には、光を電気信号に変えるための「画素(ピクセル)」が何百万、何千万と敷き詰められています。この一つ一つの画素を「光の雨粒を集めるためのバケツ」だと想像してみてください。

センサーサイズが大きいということは、同じ画素数であれば「一つ一つのバケツを大きくできる」ことを意味します。この「バケツの大きさ」こそが、画質を向上させる3つの大きなメリットを生み出すのです。

メリット①:暗い場所でもノイズの少ない、クリアな写真が撮れる

夜景や薄暗い室内など、光が少ない環境(小雨が降っている状態)で撮影すると、写真がザラザラとした質感になることがあります。これが「ノイズ」です。

これは、小さなバケツ(小さい画素)では十分な雨粒(光)を集められないため、カメラが無理やり信号を増幅することで発生します。一方、大きなバケツ(大きい画素)なら、同じ時間でもより多くの光を集めることができます。そのため、信号を無理に増幅する必要がなく、ノイズの少ない、クリアで美しい夜景を撮影することができるのです。

メリット②:白飛び・黒潰れに強い、豊かな階調表現

センサーの画素(バケツ)には、集められる光の量に上限があります。上限を超えた光は「白飛び」として、逆に光が少なすぎれば「黒潰れ」として、ディテールが失われてしまいます。

大きなバケツは、当然「深く」なります。つまり、より多くの光を受け止めることができます。これにより、明るい空の雲のディテールから、暗い日陰の建物の質感まで、明暗差の激しいシーンでも白飛びや黒潰れを起こさず、豊かな階調で描き出すことが可能になります。この性能を「ダイナミックレンジが広い」と言います。

メリット③:被写体が際立つ、美しい「ボケ」

プロが撮ったような写真で、人物はくっきりとシャープなのに、背景はとろけるように美しくボケているのを見たことがあるでしょう。この「ボケ」は、写真の立体感や雰囲気を生み出す重要な要素です。

このボケの大きさは、センサーサイズが大きいほど作りやすくなります。スマートフォンでは「ポートレートモード」などでソフトウェア的に背景をぼかしていますが、1インチのような大型センサーは、光学的(物理的)に、より自然で美しいボケを生み出すことができるのです。被写体を際立たせ、より印象的な写真を撮りたい場合に、大きなアドバンテージとなります。

第3章:「1インチセンサー」は、どこで活躍しているのか?

この高性能な1インチセンサーは、今や様々なデバイスでその実力を発揮しています。

- 高級コンパクトデジタルカメラ:

ソニーの「RX100」シリーズなどに代表される、このカテゴリーのカメラは「1インチセンサー」ブームの火付け役です。ポケットに入るサイズ感でありながら、一昔前の一眼レフに迫る画質を実現し、多くの写真愛好家に支持されています。 - ハイエンドスマートフォン:

近年、スマートフォンのカメラ競争は「画素数」から「センサーサイズ」へとシフトしています。一部のハイエンド機では、ついに1インチセンサーが搭載されるようになりました。これにより、スマートフォンのカメラは、いよいよコンデジの画質を凌駕する領域へと足を踏み入れています。ただし、大きなセンサーには大きなレンズが必要なため、カメラ部分の「出っ張り」が大きくなるというトレードオフもあります。 - Vlogカメラ・ドローンなど:

ニュースリストにもあった「Osmo Pocket 3」のように、動画撮影に特化した小型カメラや、ドローンにも搭載が始まっています。コンパクトな機材で、背景のボケたシネマティックな映像が撮れるため、映像クリエイターから絶大な支持を得ています。

まとめ:カメラ選びの新しい物差しを持とう

最後に、今回のポイントをまとめましょう。

- カメラの性能でよく聞く「1インチセンサー」は、歴史的な経緯からついた呼び名で、実際の対角線は1インチではない。

- しかし、スマートフォンや一般的なコンデジのセンサーより格段に大きいことは事実であり、これが高画質の源泉となっている。

- センサーサイズが大きいと(①暗さに強い、②明暗差に強い、③背景がボケやすい)という、画質における明確なメリットがある。

- かつては高級コンデジの専売特許だったが、今はハイエンドスマホやVlogカメラにも搭載が広がっている。

これからは、スマートフォンやカメラを選ぶとき、画素数やズーム倍率だけでなく、ぜひ「センサーサイズ」にも注目してみてください。「1インチセンサー搭載」という言葉を見つけたら、それは単なる宣伝文句ではなく、「画質にこだわったモデルなのだな」という、開発者からのメッセージです。

その意味を理解していれば、あなたのカメラ選びは、より本質的で、もっと楽しいものになるはずです。

参考記事

- [32] 人気沸騰!! 1型センサーで高画質な小型Vlogカム「Osmo Pocket 3」実機レビュー – ASCII.jp

(※本解説は、提供された記事リスト中の「1インチセンサー」に関する複数の製品ニュースで言及されている一般的な技術情報を基に、再構成したものです)

コメント