その「万全」は、本当に万全ですか?

私たちがスーパーで手に取る食品、毎日服用する薬、そしてスマートフォンの中にある無数の電子部品。そのどれもが、工場で厳格な品質検査を経て出荷されています。しかし、その検査をすり抜けてしまう「見えない敵」がいることをご存知でしょうか。

例えば、ポテトチップスに混入した透明なビニールの破片。錠剤のわずかな色の変化。電子基板の内部に生じた微細な亀裂。これらは、人間の目や従来の検査カメラでは見つけるのが極めて難しい欠陥です。

この難題を解決するため、AI(人工知能)と光学技術を融合させた、全く新しい「眼」が生まれました。株式会社エクサウィザーズが特許を取得したこの技術は、AIが単に画像を「見る」だけでなく、対象物を照らす「光」そのものを操ることで、これまで不可視だった異常をあぶり出します。

今回は、この画期的な技術を深掘りし、その驚くべき仕組みと、それが私たちの社会の安全・安心にどう貢献するのかを、分かりやすく解説していきます。

ピックアップ記事の要約:AIが照明監督になる、新しい検査のカタチ

今回解説のベースとするのは、株式会社エクサウィザーズが取得した「AIと光学技術を組み合わせた異常検知技術」に関する特許のニュースです。

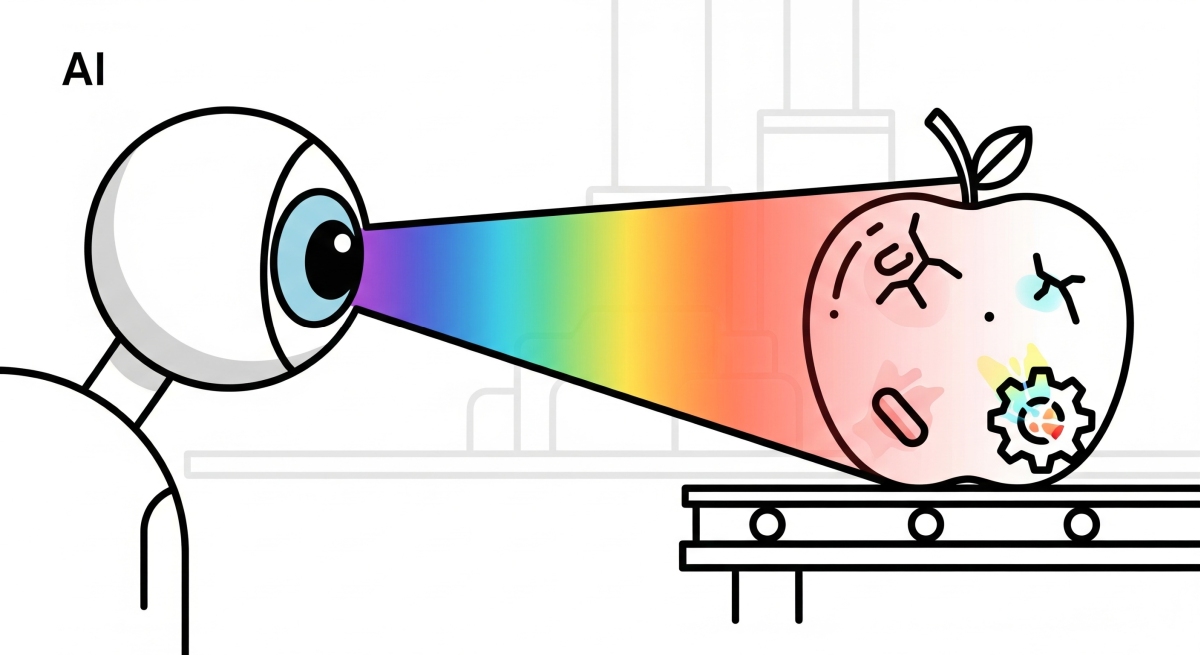

この技術の核心を、一言で言うならば「AIが、検査対象と欠陥の種類に応じて、最も効果的な“光の色(波長)”を自ら考えて選び出し、対象物を照らす」という点にあります。

従来の検査では、人間が経験と勘を頼りに「この欠陥なら、この角度から、この色の光を当てるのがベストだろう」と試行錯誤で照明を決めていました。しかし、この新技術では、AIがその役割を担います。AIが照明監督となり、被写体(検査対象)が最も映える(欠陥が最も見えやすくなる)照明を瞬時に作り出すのです。

これにより、これまで検出が困難だった透明な異物や、ごくわずかな状態変化なども高精度に検知できるようになり、様々な産業における品質管理のレベルを根底から引き上げる可能性を秘めています。

第1章:「ただ見るだけ」の限界 – 外観検査が抱える課題

この技術がなぜ革命的なのかを知るために、まずは従来の外観検査が直面していた「壁」について見ていきましょう。

人間の目 vs 機械の目

工場の品質管理における「外観検査」は、長年、熟練した作業員の目に頼ってきました。しかし、人間である以上、疲労による見逃しや、判断基準の個人差といった問題は避けられません。

そこで登場したのが、カメラで製品を撮影し、画像処理でOK/NGを判定する「マシンビジョン(機械の目)」です。機械は疲れを知らず、一定の基準で判定できるため、検査の自動化に大きく貢献しました。

自動化の最大の壁「照明問題」

しかし、このマシンビジョンにも大きな弱点がありました。それは「照明に極めて敏感である」という点です。機械の目は、あくまでカメラに映った映像しか判断できません。そして、何がどう映るかは、何を・どこから・どんな光で照らすか、という「照明条件」に完全に依存します。

- 黒い異物を見つけるのに最適な照明と、透明な傷を見つけるのに最適な照明は全く異なります。

- 製品Aに最適な照明設定が、製品Bにも通用するとは限りません。

最適な照明条件を見つけ出す作業は「照明技術者の腕の見せ所」と言われるほど専門的で、経験と勘がものを言う世界でした。この「照明問題」こそが、外観検査の完全自動化を阻む、大きな壁だったのです。

第2章:光の“色”が持つ魔法 – 波長で見え方が変わる世界

エクサウィザーズの新技術は、この照明問題を「光の波長」という物理的な性質を利用して解決します。

光は、目に見える色だけではない

私たちが普段「色」として認識しているのは、光の波の性質の一つである「波長」の違いです。虹の七色がそれぞれ異なる波長を持っているように、光には様々な“種類”があります。そして、その種類は私たちが認識できる可視光線だけにとどまらず、赤外線や紫外線といった「目に見えない光」も存在します。

モノには固有の“光の指紋”がある

ここからが重要です。実は、あらゆる物質は、どの波長の光をよく吸収し、どの波長の光をよく反射するか、という固有の性質を持っています。これを「スペクトル特性」と呼び、いわば物質固有の「光の指紋」のようなものです。

例えば、人間の目には同じように見える「白い錠剤」と「白いプラスチック片」があったとします。可視光(普通の照明)の下では、両方とも白く見えてしまい、錠剤にプラスチック片が混入していても見分けるのは困難です。

しかし、特定の波長の「赤外線」を当ててみると、錠剤は光を反射して白く見えるのに、プラスチック片は光を吸収して黒く見える、という現象が起こり得ます。

つまり、最適な波長の光を選ぶことさえできれば、人間の目や通常のカメラでは見分けがつかないモノ同士の間に、くっきりとしたコントラストを生み出すことができるのです。

第3-章:新技術の仕組み – AIは、いかにして最適な光を選ぶのか?

それでは、エクサウィザーズの特許技術は、いかにしてこの「最適な光」を自ら選び出すのでしょうか。そのプロセスは、まるでAIが科学者や照明監督のように振る舞う、驚くべきものです。

ステップ1:AIによる「物体理解」

まず、AIは通常のカメラで検査対象物を撮影し、それが何であるかを理解します。「これはリンゴだ」「これはペットボトルだ」といった具合です。

ステップ2:AIによる「シミュレーション」

次にAIは、データベースに蓄積された様々な物質のスペクトル特性(光の指紋)を参照し、頭の中でシミュレーションを開始します。

「もし、このリンゴに“カビ”が生えたとしたら?」「もし、このペットボトルに“別の種類の透明樹脂”が混入したら?」

そして、「その場合、カビや異物と、正常な製品との間で、最もコントラストが大きくなる光の波長はどれか?」という問いの答えを、物理法則に基づいて瞬時に計算・予測します。

ステップ3:AIによる「照明制御」

シミュレーションによって最適な波長を特定したAIは、特殊な照明装置に指令を出します。この照明装置は、様々な波長の光を出すことができる「マルチ波長光源」です。

AIの指令を受け、照明装置は計算通りの“魔法の光”を対象物に照射します。

ステップ4:AIによる「異常検知」

最適な光に照らされた対象物を、再度カメラで撮影します。すると、どうでしょう。これまで製品に同化して見えなかった透明な異物はくっきりとした黒い影として、ごくわずかな色の変化は鮮やかな別の色として、カメラに映し出されます。

こうなれば、あとは簡単です。AIは明確な違いを即座に「異常」として検知し、NG判定を下すことができます。

第4章:この技術がもたらす、産業と社会へのインパクト

この「AIが照明を最適化する」という一つのイノベーションは、様々な分野に大きな変革をもたらします。

① 職人技の自動化と民主化

これまで一部の熟練技術者の暗黙知だった「照明設定のノウハウ」を、AIがデータと理論に基づいて自動化します。これにより、どんな企業でも、どんな製品に対しても、常に最高の検査環境を容易に構築できるようになります。これは、高度な品質管理技術の「民主化」と言えるでしょう。

② 食と医薬の安全・安心を向上

食品工場での異物混入や、医薬品の品質異常のリスクを劇的に低減させます。私たちの口に入るものの安全性がさらに高まり、より安心して生活できる社会の実現に直接的に貢献します。

③ インフラや農業など、広がる応用範囲

応用は製造業に限りません。橋やトンネルのコンクリートの微細なひび割れ、目には見えない金属疲労といった社会インフラの老朽化診断や、農作物の病気を初期段階で発見するスマート農業など、社会の様々な課題を解決するツールとしての活用が期待されます。

まとめ:AIは「見る」から「あぶり出す」ステージへ

エクサウィザーズが特許を取得した新技術は、AIの役割を、単に与えられた画像を判断する「受動的」な存在から、自ら最適な環境を作り出して欠陥を「能動的」にあぶり出す存在へと進化させました。

- 従来の外観検査は、「照明問題」という大きな壁を抱えていた。

- 新技術は、光の波長によって物質の見え方が変わる原理を利用する。

- AIが最適な波長を自らシミュレーションし、照明をコントロールすることで、これまで見えなかった異常を可視化する。

- これにより、品質管理の精度と効率が飛躍的に向上し、食の安全から社会インフラまで、幅広い分野に貢献する。

これは、AIと光学技術という、二つの最先端分野が美しく融合した成果です。AIが私たちの目となり、耳となるだけでなく、時には最適な光を届ける照明係にまでなってくれる。そんな賢くて頼もしいパートナーと共に歩む未来が、もうすぐそこまで来ています。

参考記事

- https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE5fWF9lWGlNZTdoNk0xMFpyMU5rRFc1YmUzVkFKb2JON3U2T1hlTUlCbVllSHl2b1RtYjZrZVA3TVpkc2hkZ3FVUENRb29xcnBnNTFGOW9FbndNUWgtemtFWHVwOEh0M2VqR3c?oc=5

- https://news.google.com/rss/articles/CBMiT0FVX3lxTE5oSm9tYktQLV9nU3ZKSFBxSVlsQVpfbUxWYVJrZWlXN2RJdTczWjVXeG56Q0tsT0Y4amRNOXNxbXVlWlhzaVc5Q1c1Vk1fRG8?oc=5

(※本解説は、提供された記事リスト中の複数の関連記事情報を統合し、再構成したものです。)

コメント