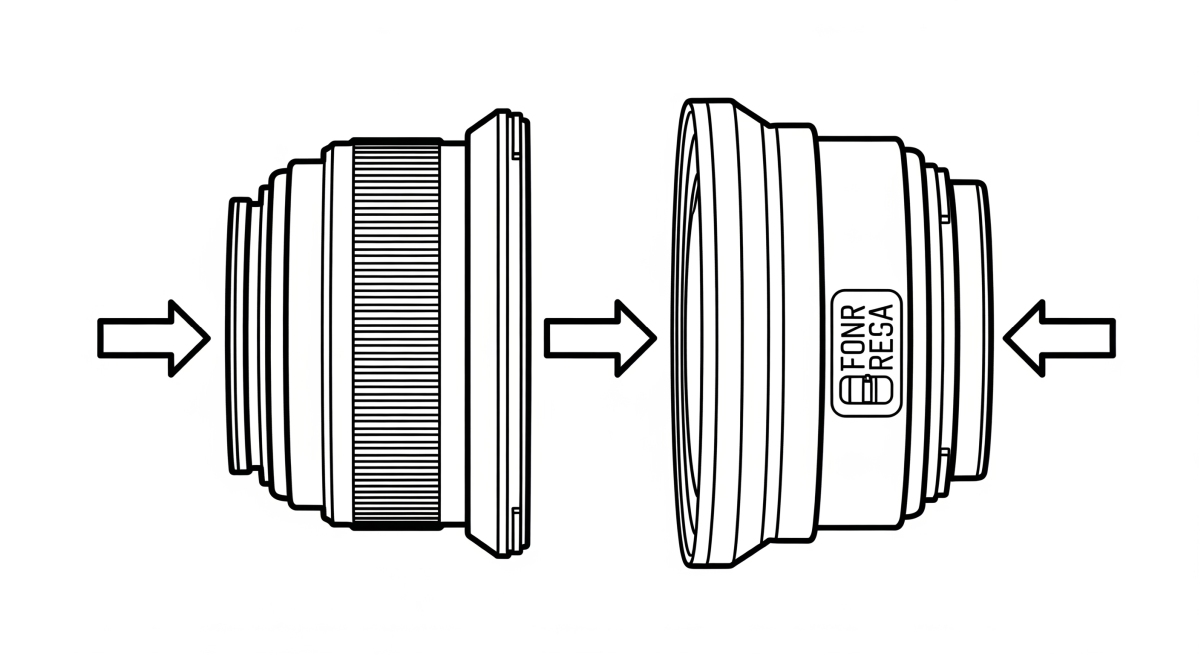

そのレンズ、合体ロボのように変身します。

カメラが好きな方なら、誰しも一度は悩んだことがあるであろう「レンズ選び」の問題。「今日の撮影、どのレンズを持っていこう…」。広角レンズ、標準レンズ、望遠レンズ…撮りたい画に合わせてレンズを用意すれば荷物は増え、かといって荷物を減らせば撮りたい画が撮れないかもしれない。このジレンマは、写真愛好家の永遠のテーマです。

しかし、もし、あなたが持っている1本のレンズが、まるで合体ロボのように分解・再合体して、広角レンズにも、標準レンズにも、望遠-レンズにもなるとしたら?

そんなSFのようなアイデアを、現実の製品として作り上げてしまった日本の光学メーカーがあります。今回は、常識を覆す「組み換え式レンズ」の開発ストーリーを深掘りします。この記事を読めば、レンズ設計という世界の奥深さと、日本の「ものづくり」が持つ熱いドラマを感じていただけるはずです。

ピックアップ記事の要約:若手と熟練の融合が生んだ「組み換えレンズ」

今回解説のベースとするのは、京都新聞デジタルのサイトに掲載されたPR TIMES STORYの記事『革新的技術の誕生!若手と熟練が挑んだフロント・リア組み換え自由レンズ開発の全貌』です。

この記事の核心は、京都に拠点を置くある光学機器メーカーが、ユーザーから寄せられた「もっと自由に画角を変えたい」という声に応える形で、レンズの「前側(フロントユニット)」と「後側(リアユニット)」を自由に組み換えられる、全く新しい概念のレンズを開発したという感動的な開発秘話です。

この前代未聞の挑戦は、決して平たんな道ではありませんでした。しかし、若手技術者の常識にとらわれない柔軟な発想と、熟練技術者が長年培ってきた豊富な経験とノウハウが見事に融合することで、数々の困難を乗り越え、製品化に成功したと伝えられています。これは単なる新製品のニュースではなく、世代を超えたチームワークが大きなイノベーションを生み出した、日本の「ものづくり」の理想的な姿を描いた物語なのです。

第1章:カメラレンズの常識 ~なぜ「組み換え」は不可能と言われたのか?~

この「組み換えレンズ」がいかに革新的かを理解するために、まずはカメラレンズがいかに精密で、デリケートなものであるかを知る必要があります。

レンズは「究極のチームプレイ」で動いている

私たちが普段目にしているカメラレンズは、単なるガラスやプラスチックの塊ではありません。その内部では、性質の異なる十数枚ものレンズが、髪の毛一本よりも細い、ミクロン単位(1/1000ミリ)の精度で配置されています。

それはまるで、超一流のオーケストラのようなものです。一つ一つのレンズ(楽器)が、それぞれの役割を果たしながら互いに協調し、光が原因で発生する様々なズレやにじみ(これを「収差(しゅうさ)」と呼びます)を打ち消し合います。そうして初めて、クリアでシャープな一枚の写真(完璧なハーモニー)が生まれるのです。

「前群」と「後群」の切っても切れない関係

レンズの内部は、機能ごとにいくつかのブロックに分かれており、特にカメラのボディ側から見て前方のグループを「前群」、後方のグループを「後群」と呼びます。これらは単に光の入口と出口という単純な役割分担ではありません。前群で発生した収差を後群が補正し、後群の特性を考慮して前群が設計される…というように、互いが互いを補い合う「一心同体」の存在として、極めて緻密に設計されています。

常識を破る挑戦の壁

「組み換えレンズ」がなぜ常識破りなのか、もうお分かりでしょう。それは、この「一心同体の完璧なチーム」を一度バラバラにし、全く別のメンバーと再結成させても、以前と同じ、あるいはそれ以上のパフォーマンスを発揮させるという、途方もなく難しい挑戦だからです。

組み合わせが変わるたびに、収差のバランスは根本から崩れます。それを予測し、どんな組み合わせでも最高の画質を維持できるように各ユニットを設計することは、従来のレンズ設計の常識からすれば「不可能」に近い挑戦だったのです。

第2章:開発ストーリーに学ぶ「不可能を可能にする」仕事術

では、開発チームはどのようにしてこの高い壁を乗り越えたのでしょうか。記事から読み取れるそのプロセスには、あらゆる仕事に通じるヒントが隠されています。

① 原点は「ユーザーの声」

この革新的な製品は、技術者の自己満足から生まれたわけではありません。開発の原動力となったのは、「レンズ交換の手間を減らしたい」「もっと気軽に色々な画角を楽しみたい」という、ユーザーからの素朴で切実な願いでした。本当に価値のあるイノベーションは、常に使う人の視点から始まるのです。

② 若手の「常識にとらわれない発想」

開発が行き詰まったとき、突破口を開いたのは若手技術者の一言でした。「そもそも、レンズは一体でなければならないのでしょうか?」「前と後ろを組み換える、というのはどうでしょう?」。

経験豊富なベテランほど、これまでの常識や過去の失敗例から「それは無理だ」と考えてしまいがちです。しかし、経験が浅いからこその大胆で、固定観念にとらわれないアイデアが、チームを新しい方向へと導きました。

③ 熟練の「経験という名の物差し」

もちろん、アイデアだけでは製品は生まれません。その大胆な発想を、現実の製品として成立させ、世に出せる品質にまで高めたのが、熟練技術者たちの経験とノウハウでした。

コンピューターによるシミュレーションだけでは決して見えてこない、試作レンズを覗いた時の微妙な光のクセ、ガラス材料ごとの特性、そして長年の経験からくる「勘」。こうした無形の資産、いわば「経験という名の精密な物差し」があったからこそ、途方もない数の組み合わせの中から、最適な解を見つけ出すことができたのです。

「若手の柔軟な発想」という力強いエンジンと、「熟練の経験」という的確なハンドル。その両方が揃ったとき初めて、イノベーションという名の車は、誰も見たことのない未来へ向かって走り出すことができるのです。

第3章:「組み換えレンズ」がユーザーにもたらす新しい価値

このレンズは、私たち写真を楽しむ者に、どのような新しい体験をもたらしてくれるのでしょうか。

ズームレンズと単焦点レンズの「いいとこ取り」

カメラレンズには、大きく分けて2つの種類があります。

- ズームレンズ: 1本で画角を連続的に変えられる。利便性が高く、荷物を減らせる。

- 単焦点レンズ: 画角は固定。ズームはできないが、一般的に画質が良く、背景を大きくぼかせる明るいレンズが多い。

この「組み換えレンズ」は、「1本のシステムで、複数の高品質な単焦点レンズの描写力を持ち運べる」という、全く新しい価値を生み出しました。これは、ズームレンズの利便性と、単焦点レンズを使う喜びや画質を、高いレベルで両立させようという試みです。

新しい撮影体験と表現の可能性

このレンズを使うことで、私たちの撮影スタイルも変わるかもしれません。

- シャッターチャンスに強く: 面倒なレンズ交換作業が、ユニットの組み換えだけで済むため、撮りたい瞬間を逃しにくくなります。

- 旅の荷物が劇的に軽く: これまで3本のレンズが必要だった場面でも、この1本のシステムがあれば十分。フットワークが軽くなり、撮影がもっと楽しくなります。

- 表現の扉を開く: これまで「持ってくるのが面倒だから」と試さなかった画角にも気軽に挑戦できます。それが、自分でも気づかなかった新しい写真表現を見つけるきっかけになるかもしれません。

まとめ:そのレンズには、物語が写っている

今回ご紹介した「組み換えレンズ」の開発ストーリーは、単なる一つの製品が生まれた話ではありません。それは、日本のものづくりの現場で、常識への挑戦、世代を超えた協力、そしてユーザーへの真摯な想いが結実した、一つの美しい物語です。

- レンズは、ミクロン単位で制御された「精密なチームプレイ」の結晶である。

- その常識を覆す「組み換え」という発想は、若手の柔軟なアイデアと熟練の経験が融合して初めて可能になった。

- このレンズは、ユーザーに「利便性」と「画質」、「新しい撮影体験」という新しい価値を提供する。

技術とは、時にその背景にある「物語」を知ることで、より深く、面白く感じられるものです。次にあなたがカメラのレンズを覗くとき、そのガラスの向こう側にある開発者たちの静かな情熱と挑戦に、少しだけ思いを馳せてみてはいかがでしょうか。きっと、ファインダーから見える世界が、いつもより少しだけ輝いて見えるはずです。

コメント