光学における長年の課題

光学において、光の波長(スペクトル)とその伝播角度は、分散関係として知られる物理法則によって密接に関連付けられている。この内在的な制約は、回折格子やプリズムといった古典的な光学素子から、フォトニック結晶のような現代的なナノ構造に至るまで、光を扱うほぼ全てのシステムの設計と性能に根本的な限界を課してきた。波長と角度を独立に制御することは、光学分野における長年の目標であり、その達成は多くの応用技術に革新をもたらすと期待されてきた。

近年、この根源的な課題に対する一つの解が、中国科学院の研究者らによって提示された。彼らは、共振器からの光の放射特性を巧みに設計することにより、波長と角度の間の固い結びつきを効果的に断ち切る新原理を実証したのである。

本稿では、この研究成果が持つ科学的な重要性について、その背景にある物理原理、そしてそれが拓く技術的可能性を、客観的かつ分析的な視点から解説することを目的とする。

ピックアップ記事の要約

本稿が分析の対象とするのは、科学ニュースサイト「ScienceDaily」に掲載された、Light Publishing Centerおよび中国科学院の研究成果に関する記事である。

当該研究の核心は、以下の諸点に要約される。

- 結論: 光共振器において、光の波長と放射角度を独立に制御する手法が、理論的かつ実験的に確立された。これは、光学における基本的な制約であった「アングル-波長ロッキング」を打破するものである。

- 物理原理: この制御は、システムの「放射指向性(radiation directionality)」を利用して実現される。特定の光学モードが持つ極めて高い指向性を活用し、本来の分散関係に沿った光の放射を選択的に抑制(事実上「消去」)することで、波長と角度の分離を可能にする。

- 実現条件: このような高指向性モードを生成するための重要な物理的条件として、「空間反転対称性(spatial inversion symmetry)」を持つように光学システムを設計することが不可欠である。

- 意義: この発見は、光学素子の設計に新たな自由度をもたらすものである。これにより、従来の分散関係の制約下では不可能であった、任意の角度と波長の組み合わせを持つ光放射を実現する道が開かれた。

【本編】分散関係の制御:その物理的アプローチと意義

第1章:光学における基本制約としての分散関係

h3:分散の物理的定義とその帰結

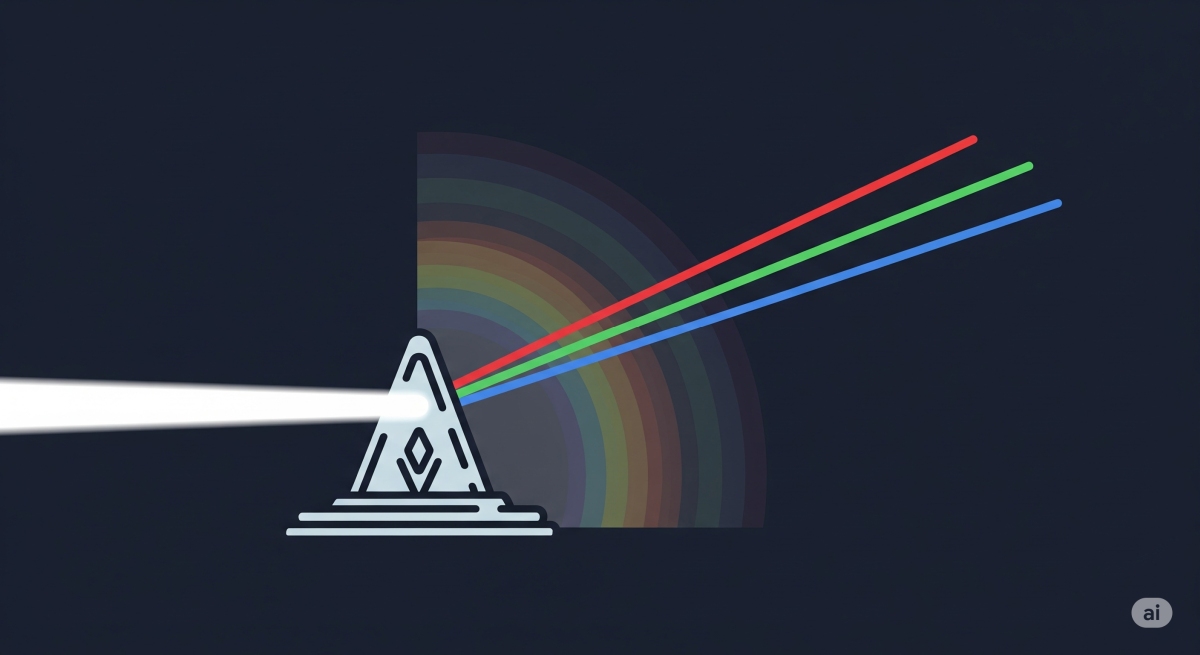

分散とは、媒質中を伝播する波の位相速度が、その波の周波数(あるいは真空中の波長)に依存して変化する現象を指す。光学系においては、この分散関係が、光の波数ベクトルと周波数を関連付ける。その結果として現れるのが、特定の波長の光は特定の角度にしか伝播できないという「アングル-波長ロッキング」である。

例えば、回折格子に白色光を入射させると、光は波長ごとに異なる角度で回折され、虹色のスペクトルが生成される。これは分散関係の直接的な現れであり、分光器などに応用される一方、単一の角度に複数の波長の光を送り込むといった操作を原理的に不可能にしてきた。この制約は、光学システムの性能、特に解像度、効率、情報伝達容量などを規定する重要な要因であった。

h3:技術的課題としての分散

この物理的制約は、多くの先端技術において解決すべき課題として存在した。例えば、ディスプレイ技術においては、各画素から特定の視野角の観察者に向けて、RGB(赤緑青)三原色の光を正確に届ける必要がある。しかし、分散関係により、一つの構造で三原色を同じ角度に高効率で放射することは困難であった。また、AR/VR技術における導波路ディスプレイや、LIDARのような光センシング技術においても、分散は性能を制限する要因とされてきた。したがって、分散関係から解放された光学制御技術の確立は、極めて高い技術的要請があったのである。

第2章:分散関係を克服する物理的アプローチ

h3:核心となる概念:放射指向性の制御

本研究のブレークスルーは、分散関係そのものを消滅させるのではなく、共振器からの光の放射プロファイルを能動的に制御するというアプローチにある。

任意の光学共振器は、特定の周波数と空間分布を持つ「光学モード」を内包する。光が外部へ放射される際、その方向(角度)は、共振器の構造と光学モードの特性によって決まる。研究チームが着目したのは、この放射の空間分布、すなわち「放射指向性」である。彼らは、ある光学モードの放射指向性を極めて高く、つまり特定の一方向へのみ光を放射するように設計することで、他の角度への放射を効果的に禁止できることを見出した。

この原理を用いれば、たとえ内在的な分散関係が存在したとしても、その関係に従う角度への放射を抑制し、設計者が意図した全く異なる角度へ、特定の波長の光を放射させることが可能となる。論文中で「魔法の消しゴム」と比喩されるのは、この放射抑制の機能である。

h3:実現の条件:空間反転対称性の導入

このような特異な放射特性を持つ光学モードを生成するための鍵が、「空間反転対称性」である。これは、システムの構造を座標原点を中心に反転((x, y, z) → (-x, -y, -z))させても、その物理的特性が変わらないという対称性である。

研究チームは、この空間反転対称性を有するフォトニック結晶スラブを設計した。このような対称な系では、特定の条件下で、外部への放射が完全に抑制された「束縛状態(Bound states in the continuum, BIC)」と呼ばれる特殊な光学モードが出現する。本研究では、このBIC近傍のモードを巧みに利用することで、極めて高いQ値(共振の鋭さを示す指標)と、超高指向性の放射プロファイルを持つ共振モードを生成することに成功した。この物理的条件の導入が、分散関係の束縛から逃れるための決定的な要素であった。

第3章:本研究の科学的意義と応用の展望

h3:光学設計における新たな自由度の獲得

本研究の最も重要な科学的意義は、光学素子およびシステムの設計論に、新たな自由度を導入した点にある。従来、光学設計は所与の分散関係を前提とし、その枠内で最適化を図るものであった。しかし、本研究が示した原理に基づけば、波長と角度を独立した設計パラメータとして扱うことが可能になる。

これにより、これまでとは比較にならないほど広範な設計空間が開かれる。例えば、「単一の平面デバイスから、同じ角度に任意の複数の波長のレーザー光を射出する」「一つの画素から、観察者の位置に応じて放射する光の色と方向を動的に変化させる」といった、従来は不可能であった機能を持つデバイスの創出が理論的に可能となる。

h3:将来的な技術革新へのポテンシャル

この新しい設計原理は、多岐にわたる技術分野に革新をもたらすポテンシャルを秘めている。

- ディスプレイ技術: より高い色純度とエネルギー効率を持つ、マイクロLEDディスプレイやAR/VR用ディスプレイの開発。

- 光通信・情報処理: 波長分割多重(WDM)と空間分割多重(SDM)をより高度に組み合わせた、超大容量光通信システムの実現。

- センシングと計測: 特定の化学物質や生体分子のみに反応する複数の波長の光を、単一のセンサー素子で同時に利用する、高感度なマルチスペクトルセンサーの開発。

これらの応用はまだ基礎研究の段階にあるが、本研究が提供した新しい物理原理は、これらの次世代技術を実現するための確かな理論的基盤となるであろう。

まとめ:基礎光学におけるパラダイムシフト

本研究は、光の波長と角度の独立制御という、光学分野における長年の課題を解決する新原理を提示した。空間反転対称性を有する共振器における放射指向性の精密な制御を通じて、物理法則の根幹である分散関係の束縛を乗り越えるというそのアプローチは、光と物質の相互作用に関する我々の理解を深化させるものである。

この成果は、単一の応用技術に留まらず、光学設計のパラダイムそのものを変革する可能性を持つ。事実上、光学設計のルールブックに新たな章が書き加えられたと言っても過言ではない。本研究が拓いた新たな地平から、今後どのようなフォトニックデバイスが生まれるか、その展開が注目される。

参考記事

- Light Publishing Center, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics And Physics, CAS. (2025, July 14). One tiny trick just broke light’s oldest rule — and changed optics forever. ScienceDaily. Retrieved July 19, 2025 from www.sciencedaily.com/releases/2025/07/250713031452.htm

コメント